當前位置:叛逆孩子學校>貴州叛逆青少年成長教育學校排名TOP榜2025版

學校與留守兒童的故事

胡迎晨,一個出生于蒙城自縣葛橋中學的九年級班長,她的故事充滿了堅韌與毅力。作為一名留守兒童,她一邊照顧長期臥床不起的奶奶,一邊通過販賣青菜、喂豬養鴨來賺取學費。盡管家境貧寒,她的學習卻十分努力,被評為市級和校級的“三好生”。胡迎晨總是無私地幫助比她更困難的同學,不僅給予精神上的鼓勵,還有物質上的資助。她的行為讓人感動,展現了一個品學兼優、樂于助人的新時代青少年形象。

海力源是一個曾經的上等生,因為父母外出打工,交由奶奶照顧后,他的成績開始下滑。隨著父母為了掙大錢而先后離開,他的生活變得更加困難。海力源的經歷讓人心痛,反映了留守兒童面臨的困境和無助。這樣的故事呼喚更多的關注和關愛,幫助留守兒童健康成長。

這一部分通過一篇日記展現了留守兒童的教育挑戰和成長過程。日記中描述了爸爸媽媽離開后,姐弟倆報名的經歷,以及開學典禮前的準備和開學后的生活。這篇日記反映了留守兒童在成長過程中面臨的挑戰,也展現了他們的堅韌和自立。

這一章通過一位留守女生的日記,展現了她在成長過程中的困惑和勇氣。她在面對生活的挫折時,展現出堅韌和樂觀的態度,讓人感嘆不已。她的故事也反映了留守兒童在成長過程中需要更多的關愛和支持。

學校和留守兒童之間有著緊密的聯系。學校為留守兒童提供了學習和成長的空間,而留守兒童也通過學校的教育和關懷,逐漸成長為自信、自立、自強的人。學校和留守兒童應該共同努力,為他們創造一個更好的成長環境,讓他們感受到關愛和溫暖。這也需要我們全社會的共同努力,為留守兒童創造一個更美好的未來。后來媽媽去了南邊工作,我也一直在練字。每當揮毫潑墨,筆尖流轉間,我都能想起媽媽的身影。

我拒絕了老師推薦的機會,盡管他們疑惑我的決定,問我為什么。我默默無言,因為每天的生活像一首緊湊的交響曲,做飯、洗衣、做作業、檢查弟弟的作業,還有陪弟弟練字,每一項都占據了我大部分的時間。我想,等弟弟長大了,他寫字的時候也會想起我,就像我現在想起媽媽一樣。

放假了,我和弟弟并沒有像其他孩子那樣四處游玩,而是守在家中。做完作業,我們會在門口的石墩上坐下,望著天空,我知道弟弟在想媽媽,我也在想。媽媽的身影,是我們共同的思念。

終于上課了,同學們都興奮地分享著他們的假日趣事,而我只能默默聆聽。當老師問及我時,我說我在思考媽媽。老師看了我一眼,沒有說話。下課后,老師讓我填寫一個表格,我是留守孩子,需要統計。老師問我的臨時監護人是誰,我沉默了。她繼續問我日常生活如何安排,我悄悄地問她,我能不能是那個“誰”。

老師聽到我的回答,生氣地拍了桌子。她認為我的父母狠心,怎么能讓我一個人承擔這些家務,還要照顧弟弟。雖然老師的話語中帶著責備和生氣,但我明白她的關心。我看著老師批評我的父母,雖然心中難受,但我認同老師的話。我知道這就是我的生活現狀。

老師后來索要了我爸爸的手機號碼,說要教育爸爸。然而電話始終無法接通。我和弟弟每天坐在石墩上等待媽媽的消息,這已經成了我們的習慣。今天弟弟突然問我:“姐姐,媽媽是不是不要我們了?”我也無法回答。媽媽,你是不是真的不要我們了?我們的心在思念中等待答案。④目前留守兒童和貧困山區兒童的生活情況

山東省農村留守兒童超過60萬人,主要分布在菏澤、臨沂、濰坊等勞務輸出較多的城市。他們遠離父母,內心的孤寂、社會的侵害讓他們成為流浪在故鄉的孩子。

新村完小學位于平邑縣地方鎮的甘草峪村,這個深藏大山之中的村落,雖然擁有美麗的名字,卻面臨著貧困和閉塞的挑戰。這里的大部分孩子都是留守兒童,他們的父母為了生計,往往在外地打工。

在這個村落里,冬季的早晨六點半,孩子們就開始踏上前往學校的路程。他們的日常生活除了學習,還包括幫助爺爺奶奶管理果樹、施肥、噴藥等繁重家務。

留守兒童的日常生活充滿了艱辛。他們的父母不在身邊,通常由爺爺奶奶照顧。老人們往往無法兼顧孩子們的學業和生活,孩子們需要自我照顧,甚至承擔家務勞動。

放學后,校門口會有老人和狗在等待。小一點的孩子跟著老人回家,而狗狗們則陪伴著孩子們上下學,成為他們生活中的一部分。

11月22日,“麥田計劃”在新村完小學舉辦了一次捐助活動,為每一名山村孩子捐贈了一本《新華字典》。這個計劃致力于改善貧困山區孩子的教育環境,讓孩子們感受到了社會的關愛。

28歲的教師楊文,今年來到這個學校任教。他向我們講述了一些留守兒童的故事。其中一位名叫劉海的學生,母親去世,跟著爺爺奶奶生活,父親在福州賣冰糖葫蘆。楊文老師在一次家訪中,深刻地感受到了這個孩子的孤獨和堅韌。

學校師資緊張,每個老師都需要承擔多門課程的教學任務。盡管條件艱苦,但老師們仍然盡力為孩子們創造快樂的學習氛圍。楊文老師會帶著孩子們跑步、做操,還會教他們踢球。他在商店買了一只球,教孩子們踢球,男孩子們女孩子們都很開心。他還會給孩子們分發橘子糖,讓他們感受到溫暖和關愛。

有個孩子的母親每天都來送飯,這真是一件罕見的事情。母親帶來的飯菜豐富,有菜有湯,還有美味的米飯。孩子們都羨慕這位孩子,他的媽媽真疼愛他!

大一些的孩子已經學會幫忙家務和照顧家禽。一次遲到讓一個小女孩流露出羞怯和難過,她坦言父母遠在上海。雖然她渴望父母的陪伴,但電話中的媽媽承諾不久會回來。她知道,留守的日子仍將繼續。

在打工浪潮的推動下,農村出現了新的“讀書無用論”思想。留守兒童由于缺乏父母陪伴,受社會影響容易產生厭學情緒。有些地方,留守兒童輟學率不斷攀升。老師楊文分享了孩子們的真實情況,有的孩子早早選擇了放棄學業,走上了生活的另一條道路。

攝影師張成欣發現,大部分流浪兒童其實是留守兒童。他們因為父母在外打工,多數時間與爺爺奶奶生活在一起。有的孩子因為叛逆或無法與長輩溝通而選擇離家出走。這些孩子正處于人生的十字路口,一不小心就可能從留守走向流浪。

王芳是一個來自貧困山區的留守兒童,她的父親剛剛去世,家中負擔沉重。王芳在學習上毫不放松,成績名列前茅。她的心愿是考上大學,改善家庭條件。還有許多像王芳一樣的孩子,雖然生活艱難,但她們堅強、樂觀,努力追求夢想。

盡管小張宏的父母不在身邊,但她對學習毫不放松,成績優秀。她關心同學、熱愛集體,積極組織留守小隊活動。同樣地,張紅面對孤獨選擇了快樂,面對逆境選擇了堅強。這些留守兒童的故事讓人感動,他們用自己的方式證明了自己的價值和力量。

胡迎晨是一個出生于1994年的女孩,現在是蒙城縣葛橋中學九年級的班長。她的故事展現了留守兒童如何在逆境中成長,如何在孤獨中找到自己的力量,以及他們對未來的期待和憧憬。關愛留守兒童:無聲港灣里的溫暖呼喚

====================

在當今社會,隨著大量農民工涌向城市,留守兒童這一特殊群體逐漸進入我們的視野。他們的生活狀況牽動著無數人的心弦。今天,讓我們一起走進他們的世界,感受他們的堅韌與不易。

胡迎晨,一個名字背后,是一個留守兒童堅韌不拔的故事。她一邊讀書,一邊照顧長期臥床的奶奶,生活的重擔壓不垮她瘦弱的肩膀。她靠販賣青菜、喂豬養鴨掙來的錢交學費,努力求學。被評為市級和校級“三好生”的她,不僅品學兼優,還樂于助人,經常資助比她更困難的同學。她的故事告訴我們:即使在最困難的時候,只要有堅定的信念和不懈的努力,就一定能夠戰勝困難。

王雪晗的經歷同樣令人動容。父母外出打工后,她不僅要照顧受傷的爺爺和骨折的奶奶,還要照顧年幼的弟弟。但她從未退縮,勇敢地挑起了生活的重擔。在學校,她也是“知名人士”,連續四年被評為“三好學生”。她積極參加學校組織的各種活動,幫助同學補習功課。她的故事讓我們看到,留守兒童也有他們的堅強和勇敢。

那些留守兒童,在很小的年紀就失去了父母的陪伴。他們與年邁的祖父母相依為命,早早地肩負起生活的重擔。他們的童年少了父母的關愛和陪伴,多了生活的艱辛和挑戰。他們的笑容背后,隱藏著多少無奈和心酸。

作為社會的一份子,我們應該給予留守兒童更多的關注和幫助。我們可以利用節假日,走進他們的家庭,與他們共度節日,讓他們感受到家的溫暖。我們可以幫助他們解決生活上的困難,輔導他們的功課,和他們交朋友。我們還可以號召更多的人加入到關愛留守兒童的行動中來,讓他們感受到社會的關愛和溫暖。

關愛留守兒童是我們每個人的責任。讓我們用行動傳遞愛的溫暖,讓他們的心靈不再孤獨。只有這樣,我們才能真正實現社會的和諧與進步。

希望之光下的成長困擾與突破

雖然他們的學費仍然是心中的一道坎,學校的水電費仍然捉襟見肘,教育體制還存在諸多待完善之處——盡管存在諸多困難,但如潮的關懷目光正轉向他們,滋養著他們茁壯成長的每一步。太陽從地平線上升起,照亮了城市的邊際,也照亮了他們的未來之路。

中國封閉式學校的探索之旅

讓我們來探尋一下那些封閉式學校的身影:

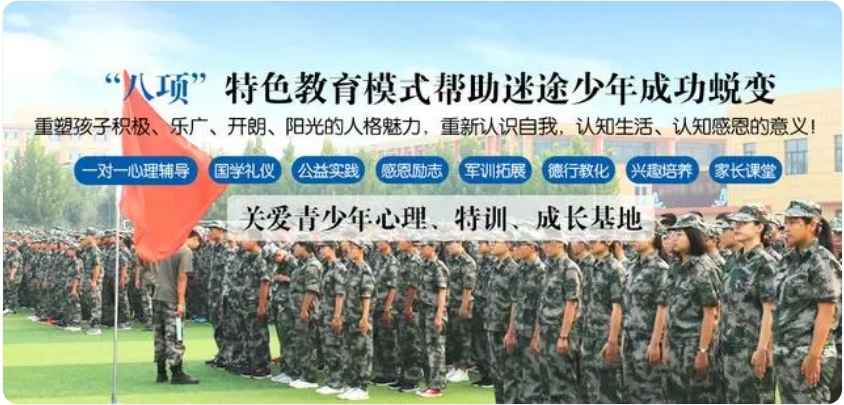

在福建,有西山學校、博迪學校等,這些學校為學生提供了一個封閉但富有教育意義的環境。湖南、廣東、河南、河北等省份也有類似的學校,如湖南岳陽的全封閉學校、廣東的軍事化封閉式學校等。貴州的遵義市航天高級中學和銅仁市民族中學也位列其中。四川的綿陽東辰國際學校和廣東的廣州大學附屬中學黃埔學校等也是這一模式的實踐者。這些學校都在努力探索最適合學生的教育模式,雖然存在一些爭議,但它們的存在為學生和家長提供了新的選擇。

貴州省盤州市第一小學學生成績探秘

想要了解貴州省盤州市第一小學學生的成績嗎?請關注學校的通知,小學成績通常在考試后10天左右公布。由于中小學的考試和招生工作是由學校自主組織的,所以不同省市的錄取時間和分數線可能會有所不同。想要查詢詳細分數,可以前往學校或者聯系當地教育部門。

值得注意的是,根據教育部的規定,義務教育學校的考試成績不得公開排名,這是為了保障學生的隱私和減輕他們的壓力。教育部還強調了堅持就近入學原則,不舉行任何形式的入學考試或提前招生。

這些政策與措施的出臺,彰顯了我們對教育公平的追求和對孩子健康成長的關注。盡管還存在許多挑戰和困難,但教育的明天一定會更加美好,因為我們已經看到了無數的“但是”,也看到了無數的希望與可能。