當(dāng)前位置:叛逆孩子學(xué)校>學(xué)校該背鍋?孩子叛逆背后藏著哪些教育真相?

青少年時期高達(dá)83%的家庭面臨親子沖突(中國青少年研究中心數(shù)據(jù)),叛逆本質(zhì)上是自我意識覺醒的表現(xiàn)。心理學(xué)中的"心理斷乳期"理論指出,12-18歲青少年通過反抗權(quán)威建立獨立人格,適度的叛逆恰是健康成長的標(biāo)志。美國發(fā)展心理學(xué)家埃里克森強調(diào),這個階段的核心任務(wù)是形成自我認(rèn)同,過度壓抑反而會導(dǎo)致更嚴(yán)重的心理問題。

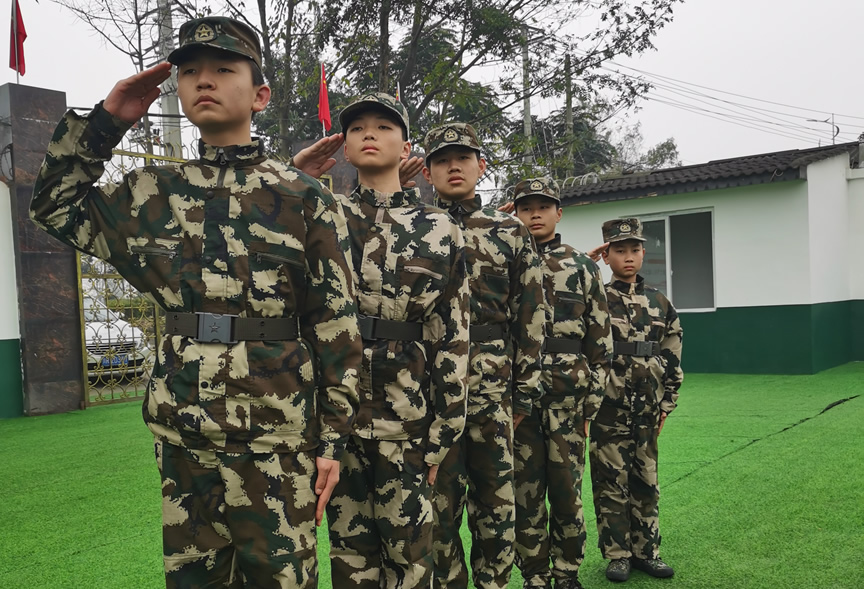

當(dāng)學(xué)校將"軍事化管理"作為賣點,要求所有學(xué)生統(tǒng)一發(fā)型、統(tǒng)一作息、統(tǒng)一思想時,實際在制造批量生產(chǎn)的"標(biāo)準(zhǔn)件"。某重點中學(xué)曾出現(xiàn)30名學(xué)生集體撕毀校規(guī)事情,背后折射的是對個性抹殺的反抗。教育產(chǎn)業(yè)化浪潮下,部分機構(gòu)把學(xué)生當(dāng)數(shù)據(jù)指標(biāo),忽視了個體差異與情感需求,這種工業(yè)化教育模式正成為激化矛盾的導(dǎo)火索。

調(diào)查顯示,76%的青少年認(rèn)為"老師根本不了解我們"。某培訓(xùn)機構(gòu)教師坦言:"我們績效考核只看提分率,哪有時間關(guān)注學(xué)生心理?"當(dāng)教育者淪為知識搬運工,師生關(guān)系退化成服務(wù)買賣,那些在課堂上突然掀桌子的學(xué)生,可能只是在用極端方式尋求關(guān)注。北京某教育機構(gòu)安裝的"情緒識別系統(tǒng)",反而讓學(xué)生感到被監(jiān)控而集體抗議。

"唯分?jǐn)?shù)論"正在制造大批"空心人"。當(dāng)學(xué)校把升學(xué)率作為唯一目標(biāo),那些在藝術(shù)、體育等方面有特長的孩子引導(dǎo)上"不務(wù)正業(yè)"的標(biāo)簽。杭州某中學(xué)科技競賽冠軍因數(shù)學(xué)不及格被勸退事情,暴露出評價體系的畸形。這種單一價值導(dǎo)向讓無法適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化賽道的孩子,只能通過叛逆行為證明存在價值。

把教育責(zé)任完全推給學(xué)校是危險的思維惰性。深圳某民辦學(xué)校統(tǒng)計顯示,70%的"問題學(xué)生"來自親子關(guān)系破裂的家庭。教育機構(gòu)確實存在管理僵化、功利導(dǎo)向等問題,但家庭教育的缺失、社會焦慮的傳導(dǎo)同樣不容忽視。真正需要追問的不是"誰該背鍋",而是如何構(gòu)建家校社協(xié)同的育人網(wǎng)絡(luò)。

上海某實驗學(xué)校推行的"成長合伙人"制度值得借鑒:教師轉(zhuǎn)型為生涯導(dǎo)師,家長組成教育合作社,學(xué)生參與校規(guī)修訂。北京某機構(gòu)開發(fā)的"優(yōu)勢評估系統(tǒng)",幫助每個孩子找到個性化成長路徑。這些實踐表明,當(dāng)教育從控制轉(zhuǎn)向賦能,叛逆就能轉(zhuǎn)化為成長的動力。這需要教育機構(gòu)打破固有模式,更需要全社會教育思維的升級。