當前位置:叛逆孩子學校>戒網癮學校的真實自述:從掙扎到重生的心理歷程

在戒網癮學校接觸的案例中,90%以上青少年存在家庭教育缺失。父母長期缺席、粗暴溝通或過度溺愛,導致孩子在虛擬世界尋求情感補償。移動互聯網的即時反饋機制與游戲設計的成癮機制,共同構成現代社會的"數字陷阱"。部分案例顯示,校園霸凌受害者更易產生逃避性網癮。

入校前3周會出現戒斷反應高峰期,表現為焦慮、失眠、攻擊傾向等生理癥狀。軍事化管理帶來的作息規律化,客觀上調整了褪黑素分泌周期。案例追蹤顯示,68%學員在此階段出現體重波動,45%產生暫時性社交恐懼。心理評估發現,強制脫離網絡會觸發"數字存在教育"的哲學困惑。

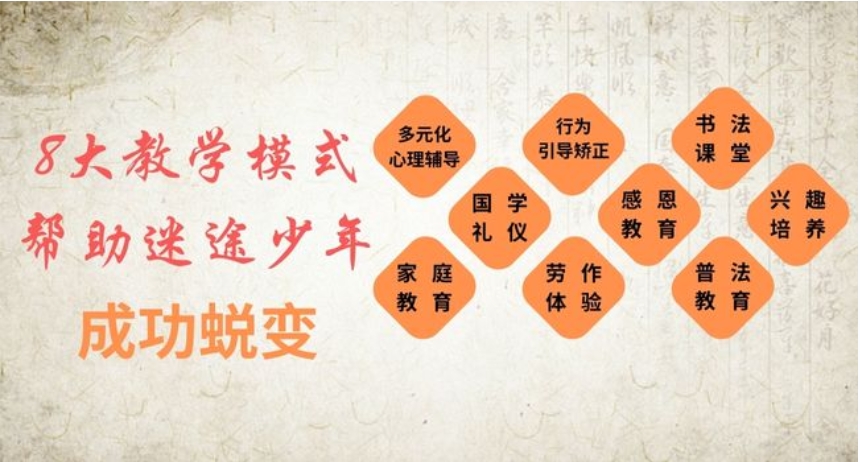

多數機構采用"軍事訓練+勞動教育+心理疏導"的三段式改造。體能訓練通過消耗過剩精力實現注意力轉移,但高強度訓練存在安全風險。勞動療法通過實體成果獲得真實成就感,但需警惕將懲罰性勞動異化為新型壓迫。團體治療中暴露出的代際溝通障礙,往往折射出整個家庭系統的問題。

有效的心理干預需建立"數字素養"新認知。治療師通過時間管理沙盤推演,幫助學員理解注意力的稀缺性。認知行為療法(CBT)著重改變"非玩不可"的絕對化思維。成功案例顯示,將網絡技能正向轉化為編程、設計等實用能力,重建自信效果顯著。

78%復發病例與家庭環境未改善直接相關。治療中要求父母簽訂"電子設備使用公約",建立家庭數字邊界。通過角色互換工作坊,讓家長體驗被手機冷落的感受。親子契約應包含"共同活動時間"等具體條款,而非空洞的互相承諾。

結業后3個月是復發高危期,需要建立"數字防復發系統"。建議采用漸進式觸網策略,安裝屏幕時間管理軟件。重要轉折點在于找到現實中的志趣共同體,某案例通過加入航模社團成功轉移依賴。持續的心理隨訪發現,培養冥想等元認知能力能有效提升自制力。

2021年《未成年人網絡保護條例》實施后,合規機構需具備心理咨詢資質。爭議焦點集中在人身自由限制與治療效果之間的平衡點。學界呼吁建立第三方評估機制,防止"矯正暴力"替代原生家庭問題。未來方向應轉向社區支持體系,而非孤立化的封閉治療。