當前位置:叛逆孩子學校>叛逆期孩子送封閉式學校的利弊分析與家長決策指南

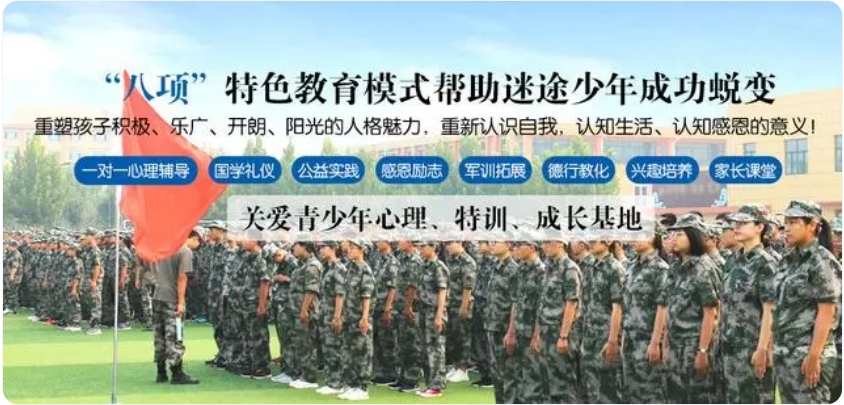

多數家長考慮送叛逆期孩子到封閉式學校,主要源于青春期教育困境:約67%的家庭反映孩子出現逃學、網絡成癮或暴力傾向后,傳統教育方式失效。封閉式學校的軍事化管理、規律作息和隔離不良環境的特點,成為家長眼中的"急救方案"。部分家長也因工作壓力大,將學校視為托管與教育結合的解決方案。

優勢方面:專業機構數據顯示,正規封閉學校能使82%學生行為規范顯著改善。24小時監管切斷社會不良影響,結構化課程培養自律能力,集體生活促進社交技能。但存在風險:15%學生出現適應性障礙,個別機構存在輔導問題,長期隔離可能加劇親子隔閡,部分學生離校后出現行為反彈。

1. 資質審查:確認辦學許可證與教育部門備案

2. 師資配比:心理教師與生活導師的專業資質

3. 管理模式:查看監控系統與懲戒制度明細

4. 家校溝通:每月開放日與定期心理評估機制

5. 課程體系:包含職業技能與情緒管理課程

6. 畢業追蹤:提供3年以上校友發展數據報告

心理專家建議實施"三步過渡法":提前3個月逐步減少電子設備使用,進行每周2次的住校模擬訓練,建立家校溝通日記本。需特別注意:強制送校可能引發極端反抗,61%的成功案例顯示,需通過第三方心理咨詢師介入說服,幫助孩子理解這是成長機會而非懲罰。

建議采用"321溝通法":每周3次固定通話(每次20分鐘內),每月2次視頻家書分享成長,每季度1次親子實踐活動。關鍵要避免兩種極端:過度情感綁架("為你花這么多錢")或完全放任。宜通過共同閱讀指定書籍,建立新的交流紐帶。

數據顯示,成功轉型案例中89%制定了"180天銜接計劃":前60天保持部分住校作息,中間60天逐步接觸社會活動,后60天建立新社交圈。重點防范"標簽效應",通過社區志愿服務等重塑自我認知。建議保留原校心理導師的季度隨訪機制。

對比數據顯示:參加戶外拓展項目的學生行為改善率58%,但成本高出40%;家庭教育指導的長期效果更好,但需要父母投入日均3小時。折中方案可考慮走讀制行為矯正學校,或"半封閉式"訓練營,在專業干預與家庭陪伴間取得平衡。

根據《未成年人保護法》,家長需確保學校不得限制通訊自由,輔導或侮辱學生可追究法律責任。建議簽訂三方協議明確權利邊界,保留隨時探視權。倫理方面需警惕將教育責任完全外包,專家強調父母始終是首要責任人。