當前位置:叛逆孩子學校>叛逆孩子教育學校的科學方法與核心要點解析

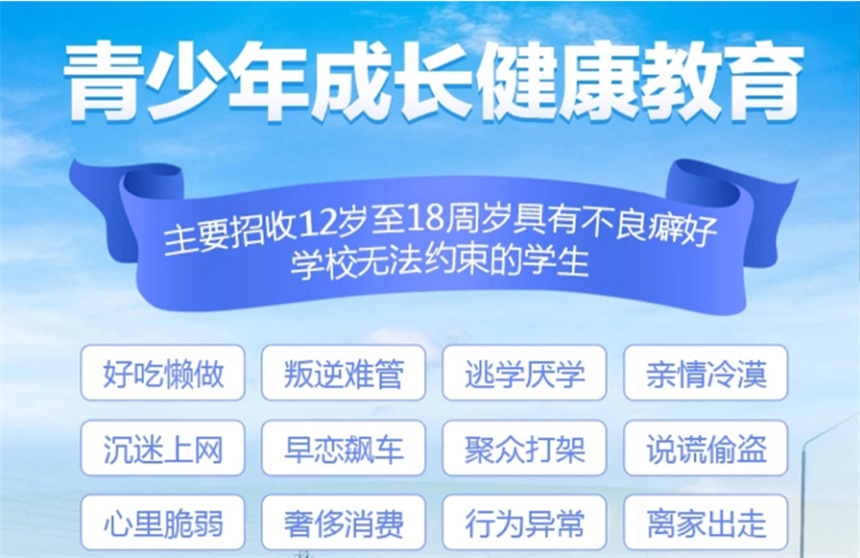

叛逆期是青少年發展自我認同的必經階段,根據埃里克森心理社會發展理論,12-18歲青少年正處于"自我同一性與角色混亂"關鍵期。專業學校通過心理測評、家庭關系分析、成長環境追溯等方式,精準定位孩子叛逆行為的誘因,區分正常發展性叛逆與問題性行為,建立針對性干預檔案。數據統計顯示,70%的叛逆行為與家庭溝通模式直接相關。

優質叛逆教育學校要求教師具備雙重資質認證:國家教師資格證+心理咨詢師資格證。教學團隊需包含發展心理學專家、行為矯正導師、家庭教育指導師三類專業人員,師生比控制在1:4以內。定期開展非暴力溝通、危機干預等專題培訓,確保教師能運用正向激勵、認知重構等專業技術進行引導。

采用"3+X"定制化教育模式:3個月行為矯正期包含每日心理沙盤、團體輔導、戶外拓展;X階段根據個體差異設置藝術治療、職業體驗、領袖訓練等模塊。某校案例顯示,經過系統干預的學生,攻擊性行為減少83%,自我管理能力提升76%,該數據經6個月跟蹤驗證有效。

建立每周"三方會談"制度(學生、家長、導師),實施家庭教育質量評估系統。要求家長完成每月8學時親子課程,掌握"積極傾聽""我信息表達"等溝通技術。數據顯示,家長參與度達80%以上的家庭,孩子行為改善效率提升2.3倍,親子沖突減少91%。

運用認知行為療法(CBT)改變非理性信念,通過房樹人繪畫投射分析潛意識。設置每日情緒日志、每周心理劇場,建立"壓力-應對"反應模型。某校引入正念訓練后,學生情緒失控次數下降67%,抗挫折能力測評分數提高58%。

實施"代幣制行為管理系統",將日常規范量化為可積累的成長積分。設置漸進式目標,采用差別強化法,對積極行為實施三級強化(語言肯定、實物獎勵、特權授予)。數據表明,該系統可使行為規范達標率在3個月內從32%提升至89%。

設計階梯式社會適應訓練:從校內服務崗位體驗,到社區公益實踐,最終實現企業實習。通過角色扮演、情景模擬培養社交技巧,運用社會故事法改善人際關系。跟蹤調查顯示,完成整個訓練周期的學生,社會適應能力評估達到同齡人平均水平以上。

建立離校后3年跟蹤服務機制,包含月度心理回訪、季度成長評估、年度發展報告。開發家校聯動APP,實現行為數據實時共享。統計顯示,接受持續跟蹤的學生,2年內復發率僅為7.2%,顯著低于未跟蹤組的41.5%。