當前位置:叛逆孩子學校>廣西叛逆孩子教育:理解、溝通與科學引導方法

叛逆期是12-18歲青少年心理發展的必經階段,廣西教育專家指出,此階段孩子大腦前額葉皮層尚未發育成熟,容易產生情緒波動和對抗行為。家長需理解這是孩子建立自我認同的過程,而非單純"不聽話"。研究表明,廣西少數民族地區青少年因文化融合產生的身份困惑可能加劇叛逆表現,需要特別關注。

廣西專業教育機構建議采用"三明治溝通法":先肯定孩子的積極面,再表達擔憂,最后提出建設性建議。使用"我信息"句式(如"我看到...感到...希望...")替代指責性語言。百色某特訓學校實踐顯示,每天15分鐘專注傾聽可使親子沖突降低40%。

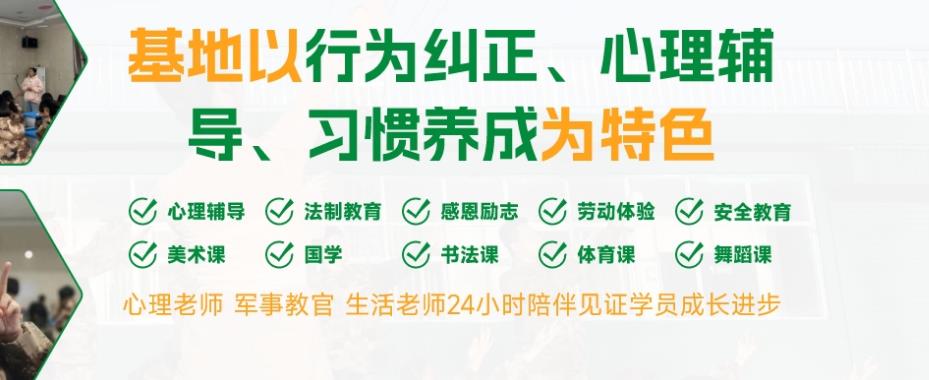

廣西正規叛逆孩子學校采取"三位一體"教育體系:軍事化管理培養紀律性(每日作息嚴格規范),心理輔導解決認知偏差(每周3次個體咨詢),社會實踐重建價值感(參與助農、非遺傳承等項目)。南寧某教育機構數據顯示,系統干預6個月后,89%學員能恢復學業或掌握職業技能。

家長需參加學校組織的家庭教育課程,學習一致性教育原則。柳州某案例顯示,建立家庭會議制度(每周1次平等對話)可改善78%的親子關系。建議設置漸進式獎懲機制,如完成階段目標可獲得民族文化體驗獎勵(三月三民俗活動參與等)。

廣西心理專家采用認知行為療法(CBT)矯正錯誤認知,配合沙盤治療釋放情緒壓力。針對網絡成癮問題,桂林某學校引入VR脫敏訓練,配合壯醫五禽戲進行身心調節。數據顯示,綜合干預3個月后,學生的情緒控制能力提升65%。

自治區教育廳推動建立"家校社"聯動機制,114所中學已配備駐校心理咨詢師。建議利用廣西民族文化資源,組織青少年參與侗族大歌排練、瑤族銀飾制作等集體活動,在文化傳承中培養責任感。防城港某社區實踐表明,此類活動可使問題行為減少53%。

專業機構從四個維度評估:情緒管理(沖動行為減少80%)、社會功能(復學/就業率達90%)、家庭關系(沖突頻率降低70%)、自我認知(制定明確人生規劃)。北海某學校跟蹤數據顯示,85%結業學員在2年內保持積極發展態勢。

選擇教育機構須核查辦學資質(桂教審批字號)、師資認證(國家心理咨詢師資格)。根據《廣西未成年人保護條例》,嚴禁任何體罰、侮辱性教育手段。家長可定期通過實時監控系統了解孩子在訓情況,南寧已有23所學校接入自治區教育廳監管平臺。