當(dāng)前位置:叛逆孩子學(xué)校>北京叛逆少年如何選擇合適的學(xué)校進(jìn)行引導(dǎo)與教育?

叛逆孩子學(xué)校及其教育方法

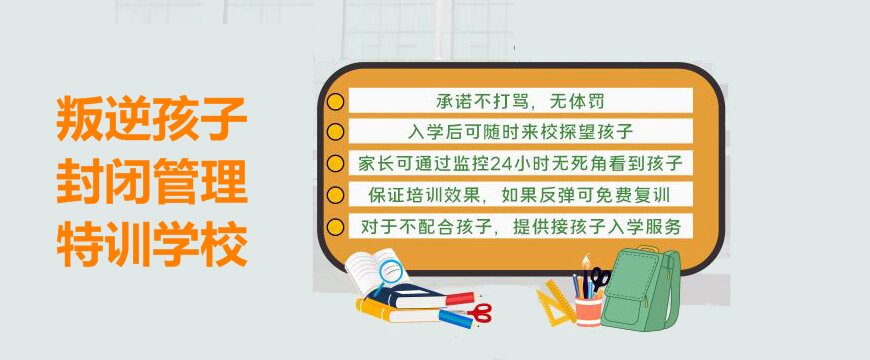

要徹底改變孩子的叛逆行為,單純的家庭教育往往難以達(dá)到目的,需要專業(yè)的叛逆孩子學(xué)校進(jìn)行教育引導(dǎo)。這些學(xué)校通常采用全封閉軍事化的管理方式,隔絕孩子之前的環(huán)境,讓孩子在一個新的環(huán)境中健康成長。學(xué)校配備專業(yè)的心理咨詢師,針對孩子之前形成的錯誤思想觀念進(jìn)行心理疏導(dǎo)。

在中國,有許多知名的叛逆孩子學(xué)校,例如河南省長思青少年特訓(xùn)學(xué)校。該校自2005年成立以來,經(jīng)過教育局等部門的聯(lián)合審批,專注于青春期叛逆孩子的教育。學(xué)校針對10-18歲的孩子,進(jìn)行思想教育、行為矯正、心理疏導(dǎo)等,幫助上萬名孩子成功蛻變。學(xué)校實(shí)行全封閉軍事化管理教學(xué),透明辦學(xué),面向全國招生。

針對叛逆期的孩子,長思特訓(xùn)教育學(xué)校采用定制教育方案。學(xué)校根據(jù)孩子的年齡、成長階段和問題類型,建立分層次的教育體系,糾正不良行為,提升孩子的認(rèn)知。學(xué)校注重心理疏導(dǎo)和素質(zhì)培養(yǎng),讓孩子在健康的環(huán)境中重拾正確的人生觀念。

讓我們做一個假設(shè)。假設(shè)你是一個大公司的老板,你需要招聘一個得力的助手,下面有六個學(xué)生來面試。你會如何選擇?

這六個人都有各自的優(yōu)點(diǎn)和成就,但他們的成長經(jīng)歷和背景也各不相同。對于家長來說,面對孩子的成長,我們需要思考的是:孩子真正需要什么?

第一個孩子盧剛,雖然學(xué)業(yè)優(yōu)秀,但卻因?yàn)橐淮纬煽兊牟蝗缫舛呱狭朔缸锏牡缆贰_@個引發(fā)了關(guān)于中國教育弊端的討論。這也提醒我們,除了學(xué)業(yè)成績,孩子的心理健康教育同樣重要。家長需要關(guān)注孩子的心理健康,幫助孩子建立正確的人生觀和價值觀。

對于其他五個孩子,他們各自有著不同的優(yōu)點(diǎn)和問題。家長在面對孩子的成長時,需要根據(jù)孩子的具體情況,給予適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)和教育。不同的孩子可能需要不同的教育方法,家長需要因材施教,幫助孩子解決成長中的問題。

孩子需要的不僅僅是學(xué)業(yè)成績,更重要的是健康的心理、正確的價值觀和人生觀。家長需要關(guān)注孩子的成長過程,給予孩子適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)和教育,幫助孩子成為有責(zé)任感、有擔(dān)當(dāng)?shù)娜恕?/p>

面對叛逆期的孩子,家長需要更加耐心和理解。這個階段的孩子往往會出現(xiàn)一系列問題,如叛逆厭學(xué)、沉迷游戲等。家長需要與孩子溝通,了解孩子的需求和問題,然后尋求專業(yè)的教育機(jī)構(gòu)的幫助,讓孩子得到專業(yè)的教育和引導(dǎo)。家長也需要反思自己的教育方式,是否過于嚴(yán)格或過于溺愛,是否忽視了孩子的心理健康等。只有家長和孩子共同努力,才能讓孩子健康成長。盧剛的遺書與他背后的故事

盧剛的二姐,你好。支票已寄,請速存入銀行。當(dāng)我寫下這封信時,我已行至人生邊緣。那些寄回家的錢財(cái),是對父母及姐姐的養(yǎng)育之恩的微薄回報(bào)。昨晚電話后,我獨(dú)自黯然淚下。多年來,我忍耐、努力,直至取得博士學(xué)位,這是全家的榮耀。但我心中的遺憾和無奈,你們無法理解。我的物理學(xué)研究,已失去往日的熱情。我后悔未能在學(xué)業(yè)上更深入地探索實(shí)質(zhì)的知識。父母的支持雖寶貴,但在學(xué)術(shù)道路上,我時常感到孤獨(dú)和無助。我的成長歷程,充滿了心路歷程的波折和掙扎。我始終在為他人的期望而活,而忽視了自己的內(nèi)心需求。這也反映出家庭教育的缺失,未能真正關(guān)注個體的成長與內(nèi)心需求。

,這位云南大學(xué)的高材生,背后的成長經(jīng)歷令人心痛。家境貧寒的他,以優(yōu)異的成績贏得了社會的關(guān)注。當(dāng)他在大學(xué)期間接連遭遇挫折和困境時,強(qiáng)烈的壓抑情緒和自尊心受到重創(chuàng)。一個同學(xué)的指責(zé)讓他覺得自我價值蕩然無存,內(nèi)在的價值觀完全崩潰。他決定讓那些看不起他的人消失,以找回自己的價值感。這個悲劇告訴我們,家庭教育的缺失和心理疏導(dǎo)的忽視是導(dǎo)致這一悲劇的重要原因。如果我們的父母不懂得如何與孩子溝通、疏導(dǎo)情緒,類似的悲劇可能會再次發(fā)生。

薛千里,一個澳門大學(xué)的女學(xué)生,成績優(yōu)異、性格開朗、組織能力強(qiáng)。她是學(xué)校的明星學(xué)生,備受老師和同學(xué)們的喜愛。任何人都沒有想到她會選擇自殺。她自殺的原因僅僅是因?yàn)閲獾哪信笥雅c她分手。這個簡單的情感因素使她選擇了放棄生命。她太順利了,缺少了抗挫折的能力和人性的健全教育。她缺少的是生命的韌性,面對逆境時的不屈不撓的精神。這樣的例子提醒我們,除了學(xué)業(yè)成績和技能培養(yǎng)外,孩子們還需要接受全面的心理教育和人格培養(yǎng)。

當(dāng)我們搜索網(wǎng)上關(guān)于大學(xué)生自殺或研究生自殺的新聞時,會發(fā)現(xiàn)許多令人痛心的信息。自殺的原因多種多樣,包括學(xué)業(yè)壓力、就業(yè)壓力、情感受挫等。例如,美國哈佛大學(xué)的一位華語女生張威地因?yàn)椴幻髟蛲蝗蛔詺ⅲ趯W(xué)校表現(xiàn)出色,性格陽光;還有一位男同學(xué)馮浩,因一次數(shù)學(xué)課的失誤而選擇結(jié)束生命。他們都是學(xué)霸級別的學(xué)生,但背后隱藏著不為人知的壓力和挑戰(zhàn)。他們的例子讓我們深刻反思現(xiàn)有的教育體系和教育理念是否足夠關(guān)注學(xué)生的心理健康和人性發(fā)展。我們需要更全面地培養(yǎng)學(xué)生的人格和心理素質(zhì)幫助他們面對生活中的挫折和困難。

盧剛、和薛千里等人的故事讓我們深刻反思教育的本質(zhì)和意義。我們不能僅僅關(guān)注學(xué)生的學(xué)業(yè)成績和外在表現(xiàn)而忽視了他們的內(nèi)心需求和情感發(fā)展。我們需要重新審視我們的教育理念和教育方式重視學(xué)生的心理健康和人性發(fā)展幫助他們面對生活中的挑戰(zhàn)和壓力培養(yǎng)他們健全的人格和抗挫折的能力。同時父母也要學(xué)會與孩子溝通關(guān)注孩子的內(nèi)心世界讓他們感受到無條件的愛和支持讓他們的人生充滿陽光和希望。『探索生命之謎:深度解讀青少年自殺背后的家庭教育課題』

在當(dāng)下社會,許多青少年似乎陷入了迷茫之中,他們不知道自己想要什么,為何而活。他們的選擇常常被父母催促和安排,這樣的壓力使得他們?nèi)菀讓ι钍バ判模踔吝x擇輕易放棄生命。這種現(xiàn)象背后的原因值得我們深入探討。

孩子們的內(nèi)心并非總是陽光普照。家長往往只關(guān)注孩子們展現(xiàn)出的陽光一面,卻忽視了他們內(nèi)心的陰暗面。孩子們的美好、樂觀背后,隱藏著他們的脆弱、傷心和痛苦。家長需要深入了解孩子的內(nèi)心世界,接納他們的陰暗面,而不是簡單地拒絕或忽視。否則,當(dāng)內(nèi)心的黑暗來臨,孩子們可能會選擇絕望地告別這個世界。家長們惡補(bǔ)心理學(xué)和家庭教育方法顯得尤為重要。

每年剛開學(xué)和期末考試結(jié)束時,是學(xué)生自殺的高發(fā)時段。對于十歲到十八歲的青少年來說,這一年齡段的自殺現(xiàn)象尤為敏感。除了教育體制和各方面的壓力,孩子們?nèi)狈ι逃湍痛煺勰芰Φ呐囵B(yǎng)也是導(dǎo)致自殺的重要原因之一。父母對孩子的陪伴和溝通也是至關(guān)重要的因素。一些新聞案例令人觸目驚心,無論是小學(xué)生、中學(xué)生還是大學(xué)生,他們背后的自殺原因都值得我們深思。

讓我們來看看幾個真實(shí)的案例。知名歌唱家李雙江的兒子李天一,雖擁有卓越的藝術(shù)才能,卻因缺乏正義品德的教養(yǎng)而走上犯罪之路。另一位案例是北京大學(xué)的高材生吳謝宇,他殺害了自己的母親,騙取了巨額錢財(cái)。這些案例都反映出家庭教育的缺失和重要性。任何事業(yè)的成功都無法彌補(bǔ)家庭教育的失敗。

并非所有案例都是負(fù)面的。韓寒的成長經(jīng)歷就是一個正面的例子。他在學(xué)校中遭受批評和,卻以體育強(qiáng)項(xiàng)堅(jiān)持讀完高中。退學(xué)后,他寫小說、賽車、拍電影,最終取得了不俗的成就。他的經(jīng)歷告訴我們,即使面臨困境,也要堅(jiān)持自我,逆流而上。

這些真實(shí)的案例都提醒我們家庭教育的重要性。家長需要深入了解孩子的內(nèi)心世界,陪伴他們成長,關(guān)注他們的需求和感受。家長也需要學(xué)習(xí)成長,以更好地理解和支持孩子。看人不能只看表面,我們需要深入了解孩子的真實(shí)面貌,才能為他們提供適當(dāng)?shù)闹С趾鸵龑?dǎo)。對于那些可能存在的風(fēng)險(xiǎn),家長需要提高警惕,確保孩子的安全。我們要認(rèn)識到家庭教育的重要性遠(yuǎn)超其他任何事物,任何事業(yè)的成功都無法替代家庭教育的成功。

綜合眾多案例,我們不難發(fā)現(xiàn),我們期望培養(yǎng)的孩子不僅僅是學(xué)業(yè)上的佼佼者。像韓寒退學(xué)這樣的特例之外,更多成功的案例顯示,孩子在學(xué)校中取得優(yōu)異成績的也需具備多種能力,這些孩子往往是家長眼中的寵兒,孩子心中的學(xué)霸,未來社會的精英。他們?yōu)楹斡袝r會走向不歸路?這揭示了我們現(xiàn)行教育方式存在的問題。我們不能只看重孩子的成就,更要關(guān)注他們的人生幸福與快樂。現(xiàn)在的孩子擁有超強(qiáng)的自律學(xué)習(xí)能力和高度理性,但往往缺少了愛的教育。

有些家長天真地認(rèn)為自己孩子心地善良,不會做出格的事情。從犯罪心理學(xué)角度看,所有的犯罪都是一念之間。李天一就是一個典型的例子,他家庭教育和性教育的缺失,讓我們看到孩子內(nèi)心的復(fù)雜性。這些孩子外表看起來陽光燦爛,情商高智商高,他們知道如何迎合父母的期望和社會的需求,但內(nèi)心可能正缺乏真正的關(guān)愛和引導(dǎo)。

那些傷害他人的學(xué)生,從心理學(xué)角度講,都缺乏對生命發(fā)自內(nèi)心的尊重,無論是對他人還是對自己。他們因認(rèn)為別人阻礙了自己的發(fā)展而感到痛苦,從而產(chǎn)生強(qiáng)烈的怨恨和不滿,最終導(dǎo)致了傷害行為。而那些選擇自殺的學(xué)生,則是在自我價值嚴(yán)重偏低的情況下,認(rèn)為自己不被接納、認(rèn)可,感到孤獨(dú)無助,從而選擇了結(jié)束生命。

還有許多家長認(rèn)為孩子是他們生的、養(yǎng)的,孩子無論如何都會感恩。然而事實(shí)并非如此。一些孩子對父母產(chǎn)生了怨恨,甚至做出了極端行為。這讓我們不得不反思家庭教育的真正含義。教育不僅僅是知識的堆砌和能力的培養(yǎng),更是靈魂的觸動和情感的交流。我們不能強(qiáng)迫孩子成為某種特定的人,而是應(yīng)該關(guān)注他們的心理健康和情感需求。

我們要明白孩子的心理需求不僅僅是知識和能力,更是對生命的尊重、對世界的熱愛。我們應(yīng)該將孩子的心理健康放在首位,陪伴他們成長,給予他們足夠的關(guān)愛和支持。讓孩子感受到生活的美好,讓他們學(xué)會愛自己和他人,學(xué)會尊重生命。在此基礎(chǔ)上,我們再談及其他的教育和培養(yǎng)。

今天,我們分享了關(guān)于孩子心理需求的部分內(nèi)容。孩子的心理需求是復(fù)雜而豐富的,我們需要用心聆聽、用心滿足。我們也要反思我們的教育方式,真正關(guān)注孩子的內(nèi)心,給予他們真正的愛和教育。

家長們,你們是否真正相信你們的孩子?有些家長可能會覺得,這不是很簡單嗎?我一直都相信我的孩子啊。但我們需要問問自己,我們真的相信孩子嗎?相信孩子是一切教育的基礎(chǔ)。如果我們連孩子都不相信,那么我們就會不斷地懷疑、指責(zé)、要求他們,無法給予孩子真正的愛。

在過去,我們可能經(jīng)常不相信孩子,經(jīng)常挑剔孩子的毛病并指責(zé)他們。我們總是盯著孩子的缺點(diǎn),忽略他們的優(yōu)點(diǎn)。就像足球場上的裁判員一樣,我們總是盯著運(yùn)動員是否有犯規(guī),而忽略他們的精彩表現(xiàn)。這種不信任會讓孩子感到生氣,覺得自己的努力都被忽視了。這種情緒不斷積累,就像內(nèi)心的堅(jiān)冰,越來越厚。

孩子小時候,愿意與我們擁抱,分享他們的喜怒哀樂。但隨著時間的推移,他們逐漸變得不愿意交流,甚至把自己關(guān)在房間里。看到孩子這樣,家長們心痛不已。用指責(zé)和打罵的方式,希望孩子能良心發(fā)現(xiàn),但這只會讓他們把自己包裹得更緊。

那么,如何打開孩子內(nèi)心的堅(jiān)冰呢?我們需要相信孩子,相信每個生命都會通過自己的努力來綻放。這種信任就像溫暖一樣,能夠融化孩子內(nèi)心的堅(jiān)冰。親愛的家長們,相信孩子非常重要。

每個孩子都有自己獨(dú)特的天賦,就像大自然賦予每個生命的獨(dú)特天性一樣。許多家長在教育孩子時,只關(guān)注孩子的學(xué)習(xí)成績,忽視他們的其他才能和興趣。這不僅會讓孩子感到壓抑,還可能扼殺他們的天賦。

一一老師分享了一個故事:一位女士的女兒學(xué)習(xí)成績不佳,但她對直播、舞蹈和小記者等職業(yè)充滿興趣。這位母親感到很痛苦,因?yàn)樗J(rèn)為女兒的成績太差,還想著讓孩子繼續(xù)追求學(xué)術(shù)道路。她沒有意識到每個孩子都有自己的天賦和興趣。適應(yīng)考試制度的孩子應(yīng)該讓他們?nèi)グl(fā)揮自己最天才的那一面。

家長們應(yīng)該關(guān)注孩子的興趣和天賦,鼓勵他們追求自己的激情和目標(biāo)。不要總是拿孩子的弱點(diǎn)和別人的優(yōu)點(diǎn)比較,這樣會讓孩子感到自卑和沮喪。相反,應(yīng)該給予孩子支持和鼓勵,讓他們自信地追求自己的夢想。

孩子是一個獨(dú)立的個體,他們應(yīng)該有權(quán)利決定自己的事情,也應(yīng)該對自己的決定負(fù)責(zé)。這樣能夠幫助他們建立自主意識和責(zé)任感。

許多家長總是替孩子做決定,例如該學(xué)什么、不該學(xué)什么等。這樣做會讓孩子失去自主能力,變得依賴父母。當(dāng)孩子遇到問題時,家長應(yīng)該引導(dǎo)他們自己解決問題,而不是直接給出答案。

讓孩子自我決定并不意味著放任自流。家長應(yīng)該在孩子做出決定前給予指導(dǎo)和建議,讓他們了解后果并學(xué)會承擔(dān)后果。這樣能夠幫助孩子建立責(zé)任感和獨(dú)立思考的能力。

家長應(yīng)該融入孩子的世界,了解他們的興趣、愛好和想法。這樣能夠幫助家長更好地理解孩子,建立親密關(guān)系。

為了融入孩子的世界,家長可以嘗試與孩子一起玩游戲、看動畫片、參加課外活動等。這樣能夠增進(jìn)家長和孩子之間的互動和交流。家長還應(yīng)該給予孩子足夠的關(guān)注和陪伴,讓他們感受到家庭的溫暖和支持。

作為家長,我們應(yīng)該反思我們的教育方式和方法。過去我們可能過于注重孩子的成績和表現(xiàn),忽視了他們的興趣和天賦。現(xiàn)在我們應(yīng)該意識到每個孩子都是獨(dú)特的個體,他們有自己的天賦和潛力。

我們應(yīng)該學(xué)習(xí)新的家庭教育理念,了解孩子的成長規(guī)律和心理需求。我們應(yīng)該與孩子建立信任和親密的關(guān)系,鼓勵他們發(fā)展自己的興趣和才能。我們也應(yīng)該尊重孩子的選擇和決定,讓他們學(xué)會自我決定和自我負(fù)責(zé)。

當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)孩子在某個領(lǐng)域展現(xiàn)出天賦時,應(yīng)該積極引導(dǎo)和培養(yǎng)。這位母親發(fā)現(xiàn)了她的孩子在主持方面有天賦,于是鼓勵他去學(xué)習(xí)小主持人。孩子喜歡當(dāng)小記者,訓(xùn)練普通話和演講技能。后來,他成為了學(xué)校廣播臺的負(fù)責(zé)人,現(xiàn)在更是擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)主播,每天的收入豐厚。這位母親為孩子的成就感到無比驕傲和欣慰。親愛的家長們,不要忽視孩子的天賦,要發(fā)現(xiàn)并重點(diǎn)培養(yǎng)。如何挖掘孩子的天才呢?觀察他在做什么事情時表現(xiàn)出特別的寧靜和專注,那就是他的天賦。一條魚不應(yīng)該被迫爬樹,而應(yīng)該讓他在海洋的天空中自由翱翔。

有一次,一位老師和家人外出游玩時,孩子在車上看視頻。盡管師母多次呼喚他下車,但他因?yàn)楣?jié)目太精彩而不愿離開。老師沒有立刻指責(zé)他,而是過了兩分鐘后跟孩子溝通。老師詢問孩子在做什么,并給孩子時間限制。孩子自主決定要再看多久的視頻,并按時關(guān)掉手機(jī)歸還給老師。老師表揚(yáng)孩子說到做到,能夠自我管理。家長們應(yīng)該讓孩子有自主決策的機(jī)會,培養(yǎng)孩子的責(zé)任感。現(xiàn)在的孩子在父母的催促和監(jiān)督下,缺乏自律性。做作業(yè)拖拉,需要家長有意識地引導(dǎo),讓孩子學(xué)會自我管理。

孩子在不同的年齡段有不同的心理需求。家長需要挖掘并滿足這些需求。當(dāng)孩子年齡增長,出現(xiàn)一些問題時,家長更應(yīng)該融入孩子的世界。如何融入呢?就像調(diào)整收音機(jī)頻道一樣,家長需要調(diào)到與孩子相同的頻道,學(xué)會如何說孩子才愿意聽,如何聽孩子才愿意說。與孩子一起玩,成為孩子的朋友。他喜歡玩游戲就陪他玩。融入之后,就能更好地理解孩子需要什么,更好地促進(jìn)孩子的健康成長。

面對準(zhǔn)初三孩子不起床不去學(xué)校的情況,說服教育是必要的。建議趁著孩子還能夠正常溝通的時候去心理咨詢。孩子可能面臨心理問題,如學(xué)習(xí)壓力太大或外部環(huán)境影響。這個問題可能需要專業(yè)的心理咨詢師來幫助解決。家長應(yīng)該與孩子信任的親朋溝通嘗試解決問題。現(xiàn)在的孩子心理抗壓能力普遍較差,家長應(yīng)該更加重視孩子的心理健康。在尋求專業(yè)咨詢的家長也要自我反省,是否存在自己的問題影響了孩子。不要急于辯解,耐心聽完專業(yè)意見后再認(rèn)真思考。

在我們曾經(jīng)的時代,即使遭遇困境,我們也總能以堅(jiān)韌和毅力挺過去。現(xiàn)在的孩子們似乎更加脆弱,他們難以承受批評、指責(zé)甚至是輕微的挫折。我們不能簡單地將這些問題歸咎于父母,因?yàn)檫@是一個全社會共同面臨的問題。我們需要深入思考孩子問題的背后原因。

孩子的問題不是一朝一夕形成的。我們必須意識到,孩子的行為背后一定有深層次的原因。 期間,孩子們在家中的消極生活和學(xué)習(xí)態(tài)度,與父母的引導(dǎo)和教育有著密不可分的關(guān)系。我們不能忽視家庭教育在孩子成長過程中的重要性。

如今,孩子沉迷手機(jī)的問題日益嚴(yán)重。家長們監(jiān)管不力,使得孩子們?nèi)菀壮聊缬谔摂M世界。與此家長們也需要認(rèn)識到自己的責(zé)任,與孩子建立有效的溝通機(jī)制,了解孩子的真實(shí)想法和需求。只有了解孩子,才能更好地引導(dǎo)他們走向正確的道路。

初三是一個關(guān)鍵的人生階段,對于孩子來說,這是一個重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。家長們需要認(rèn)識到這個階段的重要性,并采取相應(yīng)的措施幫助孩子度過這個階段。建議家長加強(qiáng)與學(xué)校的溝通,了解孩子在學(xué)校的表現(xiàn),與孩子建立良好的溝通機(jī)制,并關(guān)注孩子的心理健康。當(dāng)孩子遇到問題時,家長需要給予關(guān)愛和理解,幫助孩子解決問題。

當(dāng)孩子出現(xiàn)厭學(xué)情緒時,家長需要深入了解背后的原因。是否是輕度厭學(xué)、思想抵觸還是其他原因?家長需要全面觀察孩子的表現(xiàn),與孩子進(jìn)行深入的溝通。家長還需要學(xué)習(xí)如何與孩子溝通、如何賦能和如何鼓勵孩子。當(dāng)孩子在家不出門、不說話時,家長需要關(guān)注孩子的內(nèi)心需求,給予關(guān)愛和支持。只有真正了解孩子,才能更好地幫助他們成長。

面對孩子的問題,家長需要深入理解和關(guān)注孩子的內(nèi)心需求,采取積極的措施幫助孩子度過困境。家長也需要不斷提高自己的教育水平,以更好地引導(dǎo)孩子走向成功的道路。厭學(xué)情緒的深度解析及家長應(yīng)對策略

中度厭學(xué):孩子們開始表現(xiàn)出對學(xué)習(xí)的抵觸情緒,課堂上的專注度降低,頻繁出現(xiàn)遲到甚至?xí)缯n等違紀(jì)行為。這一階段,孩子的人際關(guān)系也開始出現(xiàn)問題,逐漸失去了原有的尊重師長、團(tuán)結(jié)同學(xué)的表現(xiàn)。

高度厭學(xué):孩子的厭學(xué)情緒進(jìn)一步加劇,發(fā)展到心理層面,對學(xué)習(xí)充滿恐懼,心理上出現(xiàn)嚴(yán)重的自卑感,不愿意再回到學(xué)校,甚至不敢面對老師和同學(xué)。這類孩子往往選擇休學(xué)或退學(xué)。

孩子不愿意上學(xué)的原因多種多樣,可能涉及到學(xué)習(xí)壓力、人際關(guān)系、心理發(fā)展等多個方面。家長需要深入了解孩子的真實(shí)想法和感受,才能更好地理解孩子的厭學(xué)情緒。

1. 深入了解孩子的厭學(xué)情緒

家長首先要嘗試?yán)斫夂⒆拥膮拰W(xué)情緒背后的原因。孩子的厭學(xué)可能是對學(xué)習(xí)壓力、人際關(guān)系問題、心理發(fā)展障礙等多種問題的反映。家長需要耐心與孩子溝通,了解他們的真實(shí)想法和感受。

2. 尋求專業(yè)幫助

厭學(xué)情緒對孩子的學(xué)習(xí)和心理都會產(chǎn)生長期的影響。如果孩子的厭學(xué)情緒持續(xù)存在且愈發(fā)嚴(yán)重,家長應(yīng)該積極尋求專業(yè)幫助。前往專業(yè)的醫(yī)院或機(jī)構(gòu),為孩子做一個系統(tǒng)專業(yè)的評估,以排除心理障礙或生理原因等客觀因素。

3. 有效的溝通與引導(dǎo)

家長應(yīng)與孩子進(jìn)行真正的平等溝通,傾聽他們的想法和感受。關(guān)注孩子的其他興趣和特長,嘗試從中找到他們厭學(xué)的根源,并尋找解決方案。

1. 理解并接納

當(dāng)孩子表現(xiàn)出厭學(xué)情緒時,家長首先要做的是理解并接納他們的情緒。只有被接納的孩子,才更愿意打開心扉,與家長溝通真實(shí)的想法。

2. 嘗試寄宿學(xué)校

如果孩子無法適應(yīng)家庭環(huán)境,家長可以考慮將其送到寄宿學(xué)校,讓孩子在全新的環(huán)境中重新找回學(xué)習(xí)的樂趣。

3. 溝通與培養(yǎng)興趣

家長應(yīng)與孩子進(jìn)行深入的溝通,了解他們的真實(shí)想法和其他興趣點(diǎn)。嘗試從孩子的興趣點(diǎn)入手,培養(yǎng)其學(xué)習(xí)興趣,幫助他們找到學(xué)習(xí)的價值和意義。

厭學(xué)問題不容忽視,它可能對孩子的學(xué)習(xí)、心理和未來產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。家長應(yīng)積極、合理地對待孩子的厭學(xué)問題,尋求專業(yè)幫助,與孩子進(jìn)行深入的溝通,培養(yǎng)他們的學(xué)習(xí)興趣。扶禾心理教育專業(yè)致力于解決孩子厭學(xué)、叛逆、親子關(guān)系等問題,為家長提供有效的解決方案。希望每個家庭都能重視孩子的厭學(xué)問題,為孩子的未來奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。孩子的成長之路:多元教育與自由發(fā)展的探索

我們常常誤以為讀書是孩子的唯一出路,但這并非絕對。實(shí)際上,每個孩子都有自己獨(dú)特的潛力和興趣。就算孩子讀了大學(xué)甚至研究生,他們也可能根據(jù)自己的熱愛轉(zhuǎn)行做其他事情。與其過分強(qiáng)調(diào)學(xué)業(yè)成績,不如從小培養(yǎng)孩子的興趣和天賦,讓他們在自己喜歡的領(lǐng)域自由發(fā)展。這種教育理念更能激發(fā)孩子的積極性和創(chuàng)造力。

我曾親眼見證一位朋友孩子的成長經(jīng)歷,他去年初中畢業(yè),從未參加過補(bǔ)習(xí)班。他按時完成了學(xué)校的功課,并在初二時已經(jīng)游歷了33個國家和地區(qū)。去年,他作為交換生赴德國體驗(yàn)異國文化。今年因 回國,現(xiàn)在他準(zhǔn)備在國內(nèi)繼續(xù)他的高中學(xué)業(yè)。與其他孩子不同,他在課余時間不是去補(bǔ)課,而是學(xué)習(xí)朗讀、高爾夫、網(wǎng)球和中國烹飪等技能。這樣的孩子沒有過多的壓力,卻依然優(yōu)秀。他的成長經(jīng)歷告訴我們,因材施教才能更好地促進(jìn)孩子的成長。

隨著科技的發(fā)展,手機(jī)成為孩子們生活中不可或缺的一部分。這也帶來了新的挑戰(zhàn)。一些孩子沉迷于手機(jī)游戲,影響了學(xué)習(xí)和生活。面對這種情況,家長需要采取行動。收掉手機(jī)是一個方法,但同時也需要與孩子溝通,引導(dǎo)他們正確使用手機(jī)。如果孩子的沉迷程度嚴(yán)重,可能需要尋求專業(yè)的幫助和干預(yù)。

我的好友也遇到了類似的困境。他的兒子升高中后不愿去學(xué)校,不愿做作業(yè),整天沉迷于手機(jī)游戲。父母多說一句就會引發(fā)爭吵。為了解決這個問題,我的朋友決定帶孩子去北京接受戒癮治療。北京回來后,孩子重新回到學(xué)校。這個案例告訴我們,面對孩子的沉迷問題,家長需要有耐心和策略,同時也需要尋求外部的幫助和支持。

每個孩子都是獨(dú)特的個體,他們有自己的興趣和潛力。作為家長和教育者,我們應(yīng)該尊重孩子的個性,鼓勵他們追求自己的興趣和夢想。教育并非只有讀書一條路可走,多元教育更能激發(fā)孩子的積極性和創(chuàng)造力。面對手機(jī)時代的挑戰(zhàn),我們需要正確引導(dǎo)孩子使用科技產(chǎn)品,確保他們健康成長。最重要的是,我們需要因材施教,根據(jù)孩子的特點(diǎn)制定合適的教育策略。只有這樣,我們才能真正促進(jìn)孩子的成長和發(fā)展。