當前位置:叛逆孩子學校>叛逆孩子的班級管理與教育策略:紀律重塑與心理引導

面對叛逆期的孩子,家長首先要調整自己的心態。叛逆是青春期的正常現象,孩子仍然具備理智。家長應耐心引導,用理性和平和的態度與孩子溝通,避免過度壓制或責備。

青春期的孩子敏感且易產生反抗心理。家長在發脾氣前,應反思自己的教育方式是否有不當之處,是否過于強求孩子順從。尊重是雙向的,家長在要求孩子的也要尊重孩子的意見和感受。

家長在做涉及孩子的決定時,應尊重他們的意見,聽取他們的聲音。相互尊重是教育的基礎,家長要讓孩子感受到自己的意見被重視。這樣,孩子才會更愿意與家長溝通,叛逆期也能更順利地度過。

分享一個實例:我的孩子在初一階段曾有些叛逆,注意力不集中。但通過我找到的一種名為‘特斯拉訓練’的潛意識開發方法,孩子的狀況得到了改善。理解力提高,上課不再走神,成績也逐步提升。這樣的經驗或許能為你提供啟示。

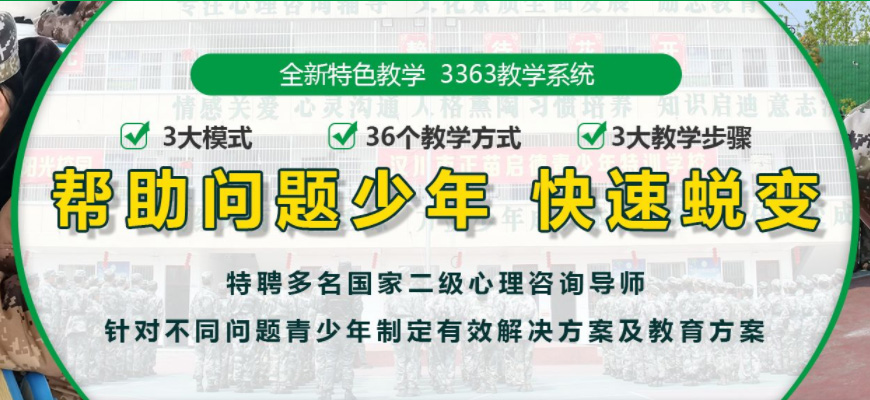

對于非常叛逆的孩子,家長可以選擇青少年培訓學校、夏令營或心理咨詢室等場所進行管教。在這些地方,孩子可以通過培訓、活動和心理咨詢學會遵守規則、冷靜處理事務,同時與同齡伙伴交流,緩解不良情緒。

當孩子出現叛逆行為時,家長不應一味責怪,而是要理解并尋找原因。給予孩子關愛和幫助,讓他們感受到家的溫暖。每個人都是群體的一部分,需要他人的關心和愛護,孩子更是如此。

管教叛逆期的孩子,最重要的是父母的參與。定義孩子“不懂事”時,要思考你的出發點是什么,是否真正為孩子著想,還是為了滿足某種心理需求。

孩子們的成長過程中,叛逆期是必經的階段。面對孩子的叛逆行為,父母應當成為他們的引導者,而非將管教之責交給外界。因為,只有在父母的悉心引導下,孩子才能健康地成長,避免心理留下陰影。想象一下,當你需要孩子照顧時,你更希望一個因愛而親近你的孩子,還是只是一個被機械管教的順從者呢?

和諧的家庭關系對孩子的心理健康至關重要。父母應當學習如何與孩子溝通,理解他們的內心世界。不成熟的孩子需要我們的耐心和引導,而非盲目的責備。請記住,孩子也是獨立的個體,他們有自己的情感和思考。當我們用心靠近他們時,他們為何會遠離我們、與我們對抗呢?

若父母總是將問題歸咎于孩子,他們可能會因承受不住壓力而選擇反抗。實際上,真正的叛逆很少僅僅因為孩子本身的叛逆情緒而產生。若孩子有能力反抗卻選擇沉默,那他們可能是在以這種方式表達不滿。我們需要的是一個真實的、有情感的兒子,而非一臺被嚴格管教的機器。

對于確實難以管教的兒童,我們有以下建議:確定孩子叛逆的真正原因。若僅是短暫的叛逆情緒,等待這個時期過去便好。若是父母教育方式的問題,如溺愛或過于嚴厲,那么在改善方式之前,可以考慮將孩子送到全封閉學校學習,或與孩子保持一段時間的距離。若是環境問題,如孩子與不良群體接觸,首要的是隔絕不良環境,考慮轉學或送到專門的管教學校。

第一章:與孩子共度叛逆期

當孩子處于叛逆期,如同春日的嫩芽開始探尋自我,父母需把握此時的教育契機。與其在合適的時機坦誠溝通,深入了解孩子的內心世界。不要過于急躁地替孩子做決定,而是給予他們更多的空間和時間,去體驗生活、感受成長。

第二章:傾聽與理解——叛逆學生的教育起點

了解叛逆學生背后的故事是教育的第一步。許多叛逆行為背后隱藏著家庭、環境等多重因素。對于生活在特殊家庭環境中的孩子,他們更需要被理解、被接納。作為教師,我們需要有耐心和智慧,去傾聽他們的故事,理解他們的困惑和掙扎。

第三章:建立信任,化解叛逆

要想走進孩子的內心,信任是前提。與叛逆學生建立信任關系,需要我們主動出擊,創造機會與學生溝通、交流。從共同的興趣、愛好入手,搭建心靈的橋梁。一旦孩子信任你,他們將更愿意分享、敞開心扉,這時教育便事半功倍。

第四章:因材施教,對癥下藥

每個孩子都是獨一無二的,教育需因人而異。對待叛逆學生,要找出適合個人的教育方法。廣泛閱讀教育書籍,向有經驗的教育者請教,積累教育智慧。遇到叛逆學生時,才能準確找出問題所在,提供有效的解決方案。

第五章:深化感情,贏得學生心

面對中學階段學生叛逆行為的泛濫,建立深厚的感情是應對之道。當學生犯錯時,應耐心講道理,使他們心服口服。尊重每一位學生,避免公開批評,采取個別勸告的方式。平時多與學生談心,成為他們的知心朋友。從思想、學習、生活等方面關心他們,發現他們的長處和短處,讓他們感受到老師的真誠關懷,進而接受教育。對于現在的獨生子女,由于多種原因,不少學生在成長過程中會伴隨心理發展不平衡。他們可能表現為性格孤僻、情感脆弱、缺乏合作精神等。對于這些表現,我們需要有足夠的耐心和理解,引導他們健康成長。

主要表現:

在家不聽父母教導,在校不服老師管教;擾亂課堂秩序,不完成作業,時常逃課;對學校倡導的事務持反對態度,甚至搞惡作劇或破壞公物。他們對老師和父母的教育常常表現出不服從,甚至公開頂撞。在應對這些學生時,我們需要運用教育智慧,給予他們足夠的關心和理解,幫助他們度過這個階段。叛逆心理——青少年的心理特點及應對策略

叛逆心理是青少年階段的一種常見情感體驗和行為傾向,表現為對事物產生反感情緒,故意做出與常理背道而馳的舉動。這種心理現象,從本質上講,是在一定的外界因素作用下,個體對于某些事物產生的負向心理活動。叛逆心理與中學生執拗的性格緊密相連,是這一年齡階段鮮明的心理特征和年齡特征。

叛逆心理的成因較為復雜。主觀上,青少年學習目的不明確,尚未形成科學的人生觀;性格活潑好動,自我表現欲望強烈。客觀因素則包括社會陰暗面的影響,應試教育對其精神的壓抑,以及極強的自尊心遭到傷害等。教師在教育引導過程中的某些特征也會誘發學生的叛逆心理。例如,教師行為動機被學生感知為利己而非利他,教育時不顧及學生所處環境,以及教育活動的重復、啰嗦等,都可能導致學生產生厭煩和叛逆。

針對青少年產生的逆反心理,矯正策略需結合社會影響、學校教育、家庭條件、個人認識和個人經歷等多方面因素。其中,一般起直接作用的有三種心理因素:認識上的片面性,對教育的不信任態度;強烈的自我表現欲和虛榮心;受好奇心的支配。實施矯正策略時,應理解和疏導為主,對癥下藥,因情而變。

在教育過程中,教師應特別注意以下幾個方面以應對青少年學生的逆反心理:

1. 確立適合青少年實際的教育目標和要求。教師應準確把握學生品德發展階段和水平,避免過高的教育教學目標和過重的學習負擔。通過真誠相待、溝通思想,與學生達成共識,取得學生的信任。例如,對于愛好運動但不喜歡學習的學生,教師可以先與家長交談,了解孩子的特點,再與孩子溝通,使其理解家長的苦心。教師應減輕學生的課業負擔,為其增強學習的主觀能動性,多提供適合其表現的舞臺。

2. 為青少年創造良好的教育情境。良好的班集體、民主化的教育方式、豐富多彩的教育活動都有助于學生在集體中展示才華、修正品德,形成良好的心理素質。

3. 提高教師自身素養和教育藝術水平。教師的教育方法不當是青少年叛逆心理形成的重要原因之一。教師應提高心理素質、教育教學業務能力和職業道德水平,把關心、尊重、愛護學生放在首位,與學生建立平等的地位。

以本班的小陳同學為例,他因家長管教過嚴而產生矛盾。我通過與其家長和本人的溝通,理解其特點并幫助其理解家長的苦心。我為他創造良好的教育情境,提供適合其表現的舞臺。通過一系列措施,小陳同學現在變得比以前聽話了。這個例子說明了理解和溝通在解決青少年叛逆心理問題中的重要性。針對學生過激行為與教師應對策略

在學生出現沖動行為時,教師首先要學會保持冷靜,避免被情緒左右。教育機智和教育策略在此刻顯得尤為重要。通過深入了解學生的需求、背景和感受,教師可以更巧妙地化解師生之間的沖突,恢復教學秩序。

青少年階段的叛逆心理并非全然是負面的。教師需善于發掘其中的積極因素,將其轉化為培養學生創新意識和能力的動力。在思想教育過程中,教師應客觀全面地分析問題,既要強調積極面,也不回避消極面,以此激發學生的逆向思維。在學科教學中,教師要鼓勵學生提出獨到見解和解決方案,充分發揮其逆向思維的特點。

對于已經出現或可能產生負向叛逆心理的學生,教師不可采取高壓或強制手段。應以疏通引導為主,幫助他們認清問題實質。這些學生思想開放但缺乏社會經驗,看問題容易片面。教師應耐心講解道理,消除他們的錯誤認知。要抓住有利的教育時機,觸動學生的內心情感。還需因材施教,采用學生喜聞樂見的方式方法和教育媒介,提高疏導工作的實效性。

面對學生的叛逆心理,教師應主動走近學生,增進彼此的了解與信任。通過日常的交流與互動,教師可以更加準確地把握學生的思想和情感動態。教師也要善于傾聽學生的意見和想法,為他們提供一個表達自我、被理解的平臺。這樣,師生之間的隔閡和誤解將大大減少,為教育工作的順利開展創造有利條件。

矯正學生的叛逆心理是一個綜合性的過程,需要理性與情感的結合。在對學生進行教育時,既要堅持原則,明確道理,又要注重情感投入,用真摯的情感打動學生。只有這樣,才能使學生真正接受教師的教導,從而實現教育目標。

通過上述五個章節的闡述,我們不難看出,教師在面對學生叛逆心理時,應持有理解、耐心和善于引導的態度。通過理性與情感的結合,教師將更有效地化解師生沖突,培養學生的健康心理與良好品質。