當前位置:叛逆孩子學校>叛逆專制的學校揭秘:探索教育體制的突破與挑戰

叛逆是否可歸為心理異常:深入解析青春期叛逆現象

叛逆在青少年時期是一種普遍存在的心理現象,反映了兒童從依賴走向獨立的過程。這種心態的延續階段被稱為叛逆期或反抗期。實際上,每個人的一生都會經歷兩個叛逆期,分別是幼兒階段和青春期。叛逆是成長中的一部分,而非心理異常。

進入叛逆期的個體,會對父母、老師或權威人物的言行、教育產生反抗表現。這些反抗可能表現為:硬反抗,態度強硬、舉止粗暴;軟反抗,漠不關心,冷淡相對;或是反抗的遷移,將反抗情緒轉移到其他人身上。這些都是叛逆期的特殊心理行為現象。

父母和老師可能會發現,曾經聽話的孩子變得叛逆,甚至被視為“壞孩子”。這是因為孩子逐漸有了自己的主見,試圖擺脫對父母的依賴,以獨立的人格對待父母。這種變化讓父母和老師感到困惑,誤以為孩子的心理出現了異常。

青春期的孩子正處于“心理斷乳期”,這是從依賴走向獨立的重要階段。孩子在這一時期表現出的叛逆,實際上是一種正常的心理現象。并非青春期的兒童心理出現了問題,而是父母的觀念和腳步沒有跟上孩子的成長。

作為從事心理學及心理健康教育的工作者,我對青春期叛逆現象有著深入的理解。我認為,家長和老師需要更多地理解孩子的內心世界,以引導而非強制的方式與孩子溝通。對于孩子的叛逆表現,應以包容和耐心的態度來對待,因為這是他們成長中不可或缺的一部分。叛逆是一種正常的心理現象,家長和社會應給予孩子更多的理解和支持,幫助他們順利度過這一關鍵時期。逆反心理的出現:孩子成長的獨特階段

當孩子們不再像以前那樣聽話,喜歡與父母唱反調時,這并非是他們叛逆的表現,而是他們正在經歷成長中的一個特殊階段——逆反心理。與此他們的生理也在逐漸發育成熟。

雖然我們生活的年代、接受的教育方法、所面對的客觀世界文化都有所不同,但我們每個人的成長過程都經歷了相似的階段。回首自己年輕時的轉變,我們都能發現,那種既獨特又相似的抵觸心理其實是一種普遍存在的現象。

1. 不再完全依賴父母,有自己的觀點和態度:隨著世界觀、價值觀、人生觀的建立與完善,孩子們開始形成自己的思考和判斷能力,不再盲目聽從父母的意見。

2. 自我決策能力提高:孩子們開始善于自我決定,特別是在自我外表形象和著裝上的轉變尤為突出,他們追求個性,追求獨特的風格。

3. 對既定事實和傳統觀念提出質疑:孩子們不再盲目接受已有的事實和傳統觀念,他們勇于提出不同的意見與建議。

4. 渴望獨立,厭惡被干涉:孩子們認為自己已經不再是孩子,厭惡他人(包括父母)在學習、思維、生活等多方面的干涉與管理,希望彰顯自己的獨立性。

1. 傳統思想是家長少有換位思考的根源:許多家長受到傳統思想的影響,認為孩子應該聽從父母的意見,這容易導致家長與孩子之間的沖突。

2. 對孩子教育上的單一化與自私化:在面對有逆反心理的孩子時,家長容易產生焦慮和教育方法上的誤區。

3. 與孩子缺乏有效溝通:由于工作和其他壓力,許多家長在孩子進入初中階段時,往往沒有足夠的時間和孩子進行有效的溝通,這會導致問題在將要爆發時才被注意。

孩子在身心向成熟轉變的過程中,會受到社會和學校客觀因素的影響。社會和學校作為一個群體存在,既有好的一面也有不好的一面。這些客觀因素都會對孩子的成長產生影響。

孩子的逆反心理是他們從懵懂向成熟轉變的過程中的正常現象。作為家長,我們應該理解并引導他們正確面對這一階段的挑戰。缺乏換位思考和方法是家長面臨的主要問題,我們需要從自身做起,改變傳統的教育觀念,與孩子進行有效的溝通,幫助他們順利度過這一階段。社會和學校的客觀因素也會對孩子的成長產生影響,我們需要關注并積極應對這些因素。

孩子的逆反心理是他們成長過程中的一個特殊階段,我們需要以理解和引導為主,幫助他們順利度過這一階段,成長為獨立、自信、有思想的個體。引導積極正能量,培養勤勞善學的校園文化

一、以正面態度理解逆反心理

作為家長如何面對孩子的逆反心理?理解逆反心理是孩子成長過程中的正常心理現象,避免強硬對抗是關鍵。

二、換位思考與真誠溝通

如何與孩子進行有效溝通?白居易在《與元九書》中提到:“感人心者,莫先乎情”。真誠的溝通是建立在理解和共情基礎上的。孩子渴望傾訴內心的困惑和痛苦,作為父母要尋找合適的機會和橋梁,傾聽孩子的聲音。在交流的過程中要做到換位思考,真正體會孩子的感受和想法。家長也需要把握好情緒,與孩子坦誠對話,建立良好的溝通渠道。

三、正確引導是關鍵方法

如何正確引導孩子面對逆反心理?授人以魚不如授人以漁。當孩子出現逆反行為時,背后都有其深層次的需求和動機。家長的任務是引導孩子理解這些行為背后的真正意義,并幫助他們找到正確的解決方式。例如孩子染發,家長應引導其理解健康的重要性、審美的大眾共識以及個性展現的合理方式等。通過正確引導,讓孩子明白行為背后的責任和后果,學會自主決策和承擔。

四、借鑒成功案例:間隔年的啟示

介紹間隔年的概念及其在教育中的意義。間隔年給予孩子一個重新審視自我和社會的機會,通過實踐來探尋自我價值和社會定位。這樣的實踐經歷有助于孩子在大學期間更有動力和目標,實現自我價值。借鑒成功案例,鼓勵孩子在成長過程中勇于嘗試和探索。

五、叛逆并非問題,應對不當才是問題

回顧并總結如何應對孩子的逆反心理。正確的引導是強有力的方法,家長應以積極的態度面對孩子的特殊階段。叛逆是成長的一部分,家長需要理解并接納這個過程,用智慧和耐心幫助孩子度過這個階段。在這個過程中,共同度過的經歷會讓孩子受益終生。引導積極正能量,共同營造一個勤勞善學的校園文化氛圍是關鍵。叛逆并非問題,關鍵在于我們如何應對和引導這一過程。

當我們被他人評價為叛逆時,其實只是他們基于自身的價值觀和信念體系在評判我們。在他們看來,任何不符合他們行為準則的行為都被視為叛逆。但如果我們深入了解,會發現許多叛逆的行為只是個人獨特性的展現,而非心理異常。

究竟什么是叛逆?這個問題的答案往往由家長來定義。但我們是否應該深思,這些標準是否真的為孩子所接受?是否真的符合孩子的成長規律?

青春期是孩子從兒童向成人過渡的關鍵階段。在這一階段,孩子開始擁有自己的思想和觀點,渴望被當作大人看待。他們希望自己的想法得到尊重,渴望獨立。作為家長,應該傾聽孩子的心聲,理解他們的觀點,而非強制他們按照既定的路線前進。

有些父母過于嚴格,信奉“棍棒之下出孝子”的理念。他們對孩子的行為控制過嚴,容易導致孩子形成消極情緒,產生恐懼、焦慮或敵意。另一種專制則是過度保護,什么都替孩子包辦,這會讓孩子過分依賴父母,一旦離開父母,容易產生各種問題。

專制型家庭教育存在明顯的不足。盡管古語有云“嚴師出高徒”,但嚴格并不等同于專制。家庭是孩子人生的第一所學校,父母是孩子的第一任老師,家庭教育的重要性不言而喻。許多家長在教育子女方面存在盲目性,他們的人生經驗并不總是適用于家庭教育。為了孩子的健康成長,家長必須選擇科學、正確的教育方法。

專制型家庭教育將孩子視為私有物品,而非獨立個體。家長用自己的標準和意愿塑造孩子,漠視孩子的意見,要求其服從。這種教育方式會對孩子的心理品質產生負面影響,如讓孩子變得膽小怕事、唯唯諾諾,心理脆弱。

在一些家庭里,那些生性倔強的孩子,由于長期的壓抑,變得更為頑劣。他們不怕罵、不懼打,逆反心理日益增強,性情愈發冷漠。在家中,他們與父母對著干,頂嘴或消極抵抗,故意惹父母生氣。在外面,他們則表現出更強烈的攻擊性,性格暴躁。研究發現,專制家庭長大的孩子,往往對父母不滿,對成年人有偏見,甚至可能具有反社會的傾向,難以與他人建立良好的關系。

專制型父母對孩子的教育極為嚴厲,過分嚴格、粗暴甚至虐待。一旦孩子行為不符合他們的愿望,就會遭到打罵。這種教養方式容易使孩子形成自卑、懦弱、冷漠等消極情緒,產生恐懼、焦慮、敵意或殘忍的心理。棍棒之下,孩子的歡樂、個性和創造性被扼殺,可能造就一個唯唯諾諾、害怕闖蕩、沒有真正快樂與笑容的“孝子”。

另一種專制表現為父母為孩子提供過度的保護環境,什么事情都包辦代替,限制了孩子的自主權。這會使孩子養成過分依賴父母的習慣,一旦離開父母,就易產生分離焦慮。過度保護還會養成孩子自我中心、自私自利的性格,難以適應集體生活。若不及時調整,可能造成挫折感,引發對立、自卑、仇視等不良情緒,甚至產生攻擊報復行為。

放任型父母對孩子的行為與學習漠不關心,很少管束孩子。他們可能存在角色問題,或性格內向,或缺乏權威意識和責任感,社交能力差。在這種家庭環境下,孩子往往對事情沒有責任心,行為放縱。研究指出,行為越軌兒童大多與這類父母有關。放任還可能表現為對子女的過分溺愛和寬容,使孩子容易養成放縱驕橫、自私自利的品德和嫉恨的心理。

當前學校教育中,老師常遇到的問題是:那些家長“管”的孩子一般不需老師多費心,而需要老師“管”的往往是那些來自問題家庭的孩子。問題家庭如不和睦家庭、單親離異家庭、有不良行為的家庭等,對孩子的成長產生極大的負面影響。這類家庭的孩子可能患有各種身心疾病,情緒波動大,容易產生敵意,缺乏同情心,不愿接受道德的約束,富于攻擊性。據某工讀學校的調查數據顯示,問題家庭的孩子行為越軌率極高。

以上內容生動、文體豐富地闡述了不同教養方式對孩子心理與社會發展的影響,同時深入分析了問題家庭的負面影響。民主型父母的教育方式與成效

民主型父母的教育特點

民主型父母不打罵孩子,而是以欣賞、協助和引導為主要教育方式。他們合理擔當起監護人的責任,通過行為和教育的示范,使孩子從日常生活中獲取知識、明白事理。研究指出,正常特別是優秀學生的父母,更傾向于采用這種民主型的教養方式。

叛逆期的孩子該如何處理

對于叛逆期的孩子,許多家長感到頭疼。尤其是在初高中階段,孩子的叛逆表現可能輕重不一。面對這些挑戰,家長需要耐心和理解。教育需要循序漸進,首先要深入了解孩子的真實想法和心理動向。

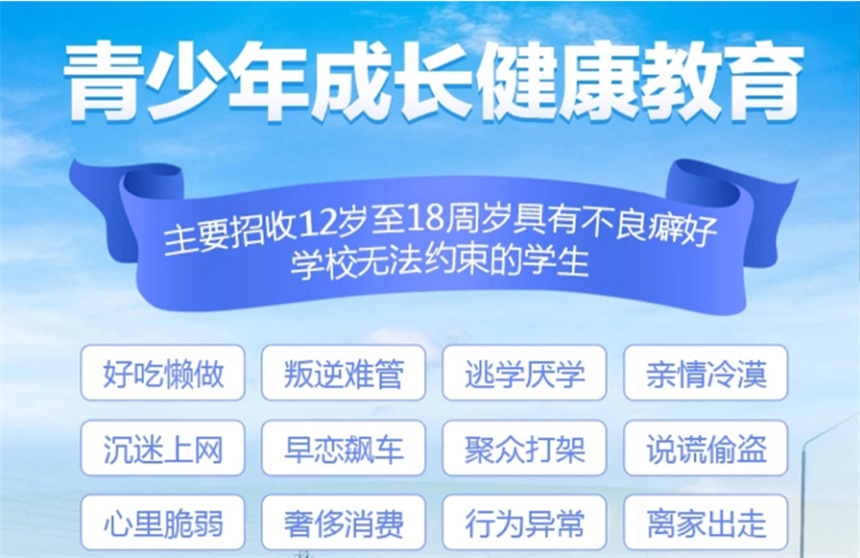

青少年特訓學校的作用

對于嚴重叛逆的孩子,青少年特訓學校是一種有效的選擇。這類學校根據孩子的性格特點、家庭背景等制定個性化的教育方案,在加強文化課的幫助孩子樹立目標,培養感恩心態,健全人格,塑造陽光向上的性格。

叛逆孩子的教育與引導策略

自我反省法

家長在教育叛逆孩子時,應先進行自我反省。不應只關注孩子的問題表現,而要深入了解問題的根源。例如,孩子抽煙喝酒,家長應從自身找原因,可能是壓力過大、缺少溝通或追求時髦等。

教育角色的轉變

教育孩子的過程中,家長的角色應從前臺轉到幕后。小學時,父母需領著孩子走;到了初中,父母應學會站在孩子身后,關鍵時刻給予支持。

遇事多商量

家長應與孩子多商量,用和藹的態度解決問題。通過協商,建立良好的親子關系,使孩子更加聽話。

不同方式的交流

家長應學會用不同方式與孩子交流。例如,通過書信形式,或是通過電話等其他方式。有些情況下,不方便當面交流時,書信是一個很好的選擇。在孩子犯錯后,家長要冷靜處理,避免情緒化的交流。

通過以上的教育方式,家長可以更好地理解和處理孩子的叛逆行為,幫助孩子健康成長。