當前位置:叛逆孩子學校>貴州兒童叛逆教育學校權威排名揭曉!專業引領成長之路

故事,從一所學校與留守兒童之間展開。

胡迎晨,一個九零后的女孩,是蒙城自縣葛橋中學九年級(1)班的班長。她的故事,是眾多留守兒童堅韌不拔、努力向學的縮影。一邊照顧長期臥床不起的奶奶,一邊販賣青菜、喂豬養鴨賺取學費的她,學習依然努力,被評為市級和校級的“三好生”。盡管家境貧寒,她卻樂于助人,經常資助比她更困難的同學,帶頭為面臨輟學的同學捐款。她的品質讓人感動,不僅主動幫助后進生補習功課,還組織同學護送患有先天性小兒麻痹癥的同學上下課。胡迎晨總是對困難的同學伸出援手,給予他們精神上的鼓勵。她的堅韌和無私,是留守兒童們堅韌不拔、勇往直前的典范。

并非所有的留守兒童都能得到及時的關愛和引導。有一個叫海力源的孩子,他的經歷讓人心痛。海力的父母為了生計外出打工,把他留給奶奶照顧。由于缺少父母的陪伴和監管,海力源的學習成績一落千丈,甚至逃學打架。當海力媽媽因為嚴重的肝病回家治療時,這個家庭已經陷入了困境。父母之間的爭吵和最終的離婚,讓海力流落社會,這是一個令人痛心的結局。

還有一個留守女生的日記,記錄了她的生活片段。父母離開后的她,要帶著弟弟報名上學。報名的地方人山人海,她焦慮地等待著。想起三年前自己上一年級時爸爸輕松地帶她報名,而現在卻要自己解決一切問題。她和弟弟都順利報名后,她松了一口氣。生活的壓力并沒有減輕,她需要為弟弟和自己準備學習用品。開學典禮那天,她早早地起床,為弟弟準備早餐,然后去摘菜。她的勤勞和獨立讓人欽佩。當老師宣布她成為宣傳委員時,她的喜悅溢于言表,這是她努力付出的回報。

這些故事讓我們看到留守兒童面臨的困境和挑戰,也看到他們堅韌不拔、勇往直前的精神。他們需要我們更多的關注和幫助,讓他們能夠健康快樂地成長。他們的堅韌和樂觀也讓我們深受感動,讓我們明白生活的艱辛并不可怕,只要有勇氣、有毅力,就一定能夠戰勝困難,走向成功。后來媽媽去了南邊工作,我依然堅持不懈地練習書法,每當筆觸在紙上游走時,媽媽的身影便在我腦海中浮現。當我面對老師的邀請時,卻選擇了婉拒。因為每天我肩負著重重的責任,要回家煮飯洗衣,輔導弟弟的作業,還要陪伴他一同練字。我堅信,等弟弟長大后,他也會在寫字時想起我,想起我們共同度過的歲月。

可是,我心中有一個愿望,那就是成為宣傳委員。

某個星期二的晴朗天空下,我和弟弟在家門口的石墩上,哪里都沒去。我知道他在想念媽媽,而我也在思念。

星期六的天空布滿陰霾,終于迎來了上課的日子。同學們興奮地分享著他們的假日趣事,而我只能默默聆聽。當老師問及我時,我只能坦言我在思念媽媽。老師默然不語,遞給我一張表格,告知我是留守孩子,需要填寫這份統計表。她詢問我的臨時監護人是誰,我無言以答。當她進一步詢問我的生活細節時,我鼓起勇氣,輕聲詢問:“我能不能是那些幫你做飯、洗衣、檢查作業的人?”老師聽到這個回答,憤怒地拍桌而起,責備我的父母狠心,讓我承擔這些責任。盡管我心中明白老師說的對,但我也只能默默承受這一切。

老師隨后向我要爸爸的手機號碼,說要進行家庭教育指導。電話始終無法接通。其實我知道,因為我也常常嘗試聯系爸爸,但從未成功。

探尋留守兒童的寂靜世界——來自山東貧困山區的真實故事

在山東的廣大農村,超過60萬的留守兒童在默默地度過他們的童年。特別是在勞務輸出較多的城市,如菏澤、臨沂、濰坊等,留守兒童的比例較大,且數量有不斷增長的趨勢。他們的留守生活,是一種遠離父母親的孤獨流浪,內心的孤寂和社會的挑戰讓他們成為故鄉的流浪者。

位于沂蒙山區的甘草峪村,是這種現實的生動寫照。這是一個深藏在大山里的村莊,盡管有著美麗的名字,但生活卻貧困而閉塞。這里的孩子們,大多過著沒有父母陪伴的童年,只有老人和狗的陪伴。

新村完小,就坐落在這個村子。這里的學生大多也是留守兒童。他們的父母為了生計,往往遠離家鄉,到廣州、上海等沿海城市打工,留下孩子們和老人在這窮山溝里。冬季的早晨,當城市的孩子還在溫暖的被窩里,這里的孩子們已經開始了他們的上學之路。他們的早餐往往簡單而匆忙,有時只是爺爺奶奶給的兩塊錢,在小商店里買些零食。

放學后,校門口總有一些老人和狗在等待。小一點的孩子跟著老人回家,而狗們則習慣性地聚集在學校門口,等待小主人的歸來。當孩子們走出校門,狗們就會歡快地迎上去,親昵地陪伴他們回家。

在這樣一個背景下,“麥田計劃”走進了新村完小,為每一個山村孩子捐贈了一本《新華字典》。這不僅是一次物質的捐贈,更是一次心靈的慰藉。孩子們領到了字典,他們珍視這份禮物,工工整整地寫上自己的名字。

在這里,有一位28歲的鄉村教師楊文,她向我們講述了幾個留守兒童的故事。有一個叫劉海的孩子,他的字寫得很大,楊文曾經多次要求他改進,但效果甚微。直到有一天,楊文了解到這個孩子從小就沒有母親,跟著爺爺奶奶生活,父親在外地賣冰糖葫蘆。在了解了孩子的背景后,楊文深深地感受到了留守兒童生活的艱辛。

秋末的一個下午,楊文跟著劉海去了他家。在門口遇見劉海的奶奶牽著羊回來。奶奶和楊文坐在門前的石頭上聊起了家常,提到劉海的父親一年都沒回家,但每個月都會寄錢回來。奶奶千叮萬囑楊文:“您給好好教教劉海。”

這個學校的師資非常緊張,七個老師負責六個年級的教學工作。楊文作為其中一個老師,不僅要教授語文,還要教授體育。她給孩子們帶來了一些樂趣,教他們踢球、跑步、做操等。她帶著一包橘子糖作為獎勵,孩子們為了得到糖會很努力地學習。有的孩子會把糖小心翼翼地收藏起來,有的則會直接放進嘴里享受這難得的甜蜜。

有個孩子的母親每天都親自送飯到學校,這樣的家庭真是難得一見。飯盒里裝著美味的飯菜和湯,每一層都充滿了母愛的溫暖。其他孩子們羨慕不已,紛紛議論:“他的媽媽真疼他!”

大一些的孩子已經開始在放學后幫忙做家務,喂雞、放羊,忙得不亦樂乎。有一次,一個小朋友遲到了,臉上寫滿了羞澀和難過。我輕聲問她:“你爸爸媽媽沒送你嗎?”她垂下眼簾,小聲回答:“他們在上海。”我柔聲問道:“你想他們嗎?”她點點頭,然后告訴我:“我已經給媽媽打過電話了,媽媽說再過不久就會回來。”雖然距離過年還有兩個多月,但她的父母可能無法很快回來。

許多留守兒童,在生活的迷茫中悄然走上了流浪之路。打工浪潮的沖擊,再加上大中專畢業生就業難的現實,讓農村再次滋生了“讀書無用論”的思想。孩子們遠離父母,受到社會各種情緒的影響,厭學情緒也在悄然滋長。在山區如甘草峪等地,留守兒童的輟學率不斷攀升,令人憂慮。

楊文曾教授過的一屆六年級僅有七個學生,其中只有三個升入了初中,之后再無學生繼續深造,紛紛選擇學習手藝,如理發、開車等。他認識的一個孩子,前年才小學畢業,今年已經開始了鄉村客運汽車上的售票工作,年僅十三四歲,穿著時尚,染著長發。盡管大多數家長仍然重視孩子的教育,但輟學的現象仍時有發生。

攝影師張成欣發現,絕大多數流浪兒童其實是留守兒童。由于父母都在外地打工,他們大多與爺爺奶奶一起生活。這些10歲左右的孩子叛逆心重,有時與爺爺奶奶發生矛盾后,就會選擇離家出走,開始流浪生活。可以說,從留守到流浪只有一步之遙。

王芳是一個來自貧困山區的留守兒童,她的父親剛剛去世,家中負擔沉重,但她學習成績優異。她不僅關心同學、熱愛集體,還積極組織留守小隊開展活動,是大家心中的榜樣。面對孤獨和逆境,她選擇了快樂和堅強。

胡迎晨是一個出生于1994年的女孩,是蒙城縣葛橋中學九年級的班長。她的學習和生活經歷同樣充滿挑戰和堅持。盡管父母不在身邊,但她依然努力學習,成績名列前茅。她關心集體和同學,積極組織活動,展現了留守兒童的堅韌和樂觀。

以上是關于留守兒童的故事,希望能引起大家對這一群體的關注和關愛。關愛留守兒童:溫暖每一個心靈的港灣

在這個充滿喧囂與繁華的世界里,有一群孩子,他們遠離了父母的懷抱,獨自留守在家鄉。他們是誰呢?他們是我們的留守兒童。今天,讓我們一起來關注他們,給予他們應有的關懷與溫暖。

胡迎晨和王雪晗,是眾多留守兒童中的兩位代表。她們身處困境,一邊照顧家中的年邁長輩,一邊努力求學。胡迎晨不僅要販賣青菜、喂豬養鴨來掙取學費,還要無私地幫助比她更困難的同學。王雪晗在父母外出打工后,勇敢地承擔起照顧爺爺、奶奶和年幼弟弟的重擔。她們都是品學兼優的孩子,不僅學習努力,還樂于助人,幫助同學補習功課,組織留守兒童一起學習。

這些孩子們在很小的時候就肩負起生活的重擔,但他們仍然保持著樂觀、積極的態度。他們需要的不僅僅是物質上的幫助,更重要的是心靈上的關懷和精神上的支持。

記得那次過節,我走進了一個留守兒童的家中,與他們一起度過了一個有意義的節日。我們一起吃飯、玩游戲、分享故事。他們的笑容是那樣的幸福和純真。那一刻,我深深地感受到他們需要的不僅僅是物質上的幫助,更是心靈上的溫暖和關懷。

鳥有一個巢,人有一個家。對于留守兒童來說,家是他們感受親情的港灣。現實卻讓他們遠離了那溫馨的港灣。我們應該給予他們更多的關懷和幫助。我們可以和他們一起過節,讓他們感受到家的溫暖;我們可以成為他們的朋友,給予他們心靈上的支持;我們還可以在學業上幫助他們,讓他們感受到社會的關愛。

讓我們用心去關愛留守兒童,讓他們感受到溫暖和關懷。讓我們攜手為他們創造一個充滿愛的世界,讓他們感受到社會的溫暖和陽光。只有這樣,他們才能健康地成長,成為社會的棟梁之材。生命如花,時間如鞭,每一朵繁花在時間的鐵鞭下逐漸凋零。詩人汪靜之深情地感嘆,生命的盛放到衰敗,如同繁花被擊落,歸入泥土。無論生命如何更迭,我們都應珍視那些如花般絢爛的留守兒童。他們是未來的希望,是祖國的花朵,蓓蕾滿枝,生機勃勃。

在社會大家庭的關愛下,他們茁壯成長,堅韌不拔的意志在艱苦的環境中磨煉出來。生活的磨礪,讓他們更加珍惜每一刻的綻放,每一次的吐露,更加顯得珍貴。正如一句名言所說,思想變成言語,言語變成行為,行為變成習慣,習慣最終塑造性格。留守兒童,在缺少父母陪伴的日子里,他們養成了堅韌不拔的性格,熠熠生輝。

盡管他們生長在城市的盡頭,沒有繁華的街市和閃亮的霓虹,只有破舊的棚戶區和歷經風霜的生命。他們被稱為外來務工人員子女、農民子弟、或是農民工二代。這些冰冷的稱呼無法掩蓋他們純真的靈魂和在田野中抽穗拔節的渴望。

他們跟隨父母來到城市,在城市的盡頭扎根,面對著高樓大廈和車水馬龍,他們有些迷茫。他們背起書包,小心翼翼地融入城市的生活。他們在異樣的眼光中明白了戶口與暫住證的區別,過早地承擔了不屬于這個年齡的負擔。

放學回家,他們做好簡單的晚飯,父母仍在勞作;午夜醒來,城里的星空沒有家鄉的明亮。他們許愿,希望明天他們的打工子弟小學不會因交不出電費而被查封。他們的成長,在日益長高的身體上顯現。一位記者曾問一個打工子弟學校的孩子是否愿意回家鄉,小姑娘毫不猶豫地回答:“一定回去!”那一刻,我們為他們的成長感動。

他們的宣言在春晚響起:“我們的學校很小,但我們的成績不差”“我們不和城里的孩子比爸爸”“北京的2008,也是我們的2008!”他們逐漸成熟,告別昨天的羞怯,勇敢地迎接新的一天。讓我們行動起來,關愛留守兒童,從每一個人做起!盡管他們面臨著學費、水電費等多重壓力,以及體制的不完善等問題,但他們依然是一股茁壯成長的力量。他們的視線正逐漸受到社會的關注,越來越多的人開始關心他們的成長和發展。太陽每天從地平線上升起,照亮他們的生活,也照亮了他們未來的道路。

關于農村中學留守兒童的心理健康教育問題,這是一個嚴峻且不容忽視的議題。留守兒童是城鄉分割的“二元體制”下的特殊群體,他們的成長環境因父母的外出務工而缺乏完整的家庭教育和關愛。這種缺乏關愛的環境很容易導致留守兒童出現心理健康問題,如性格孤僻、叛逆等。這些問題不僅影響他們的個人成長,甚至可能引發悲劇事情。

為了解決這個問題,社會各方面需要共同努力,加強農村留守兒童的心理健康教育。我們需要深入了解留守兒童的心理需求,認識到他們面臨的困境和挑戰。我們需要完善相關體制,為留守兒童提供更多的關愛和支持。學校、家庭和社會也需要共同參與,為留守兒童創造一個健康的成長環境。

留守兒童問題是社會轉型期的特殊產物,需要社會各界的關注和努力。雖然這個問題很難一蹴而就地解決,但我們可以采取行動,通過實實在在的關愛和呵護,加強留守兒童的心理健康教育,引導他們健康成長,避免悲劇的再發生。讓我們共同努力,為留守兒童的健康成長貢獻力量。

全國留守兒童規模龐大,貴州省作為經濟社會發展欠發達的地區,留守兒童問題尤為嚴峻。這些留守兒童在學習、生活、精神等方面存在較大的障礙,尤其是心理健康問題更是亟待解決。他們需要社會的關愛和支持,需要更多的心理健康教育來幫助他們健康成長。

我們呼吁社會各界關注留守兒童問題,通過實際行動為他們提供更多的關愛和支持。我們也呼吁學校和家庭積極參與,為留守兒童創造一個健康的成長環境。讓我們共同努力,為留守兒童的健康成長貢獻一份力量。研究揭示了一個令人深思的現象:留守兒童的心理健康狀況亟待關注。這些孩子長期與父母分離,面臨情感交流缺失、孤獨感增強、自卑心理明顯以及學習排斥等問題。

一、情感交流的缺失

近四成的留守兒童表示,他們與監護人之間很少或幾乎沒有情感交流。這種情感的隔離導致他們容易形成孤僻的性格,不愿與他人交流,獨來獨往。隨著年齡的增長,他們的自我意識和自尊心逐漸增強,叛逆心理也隨之產生,容易因小事而情緒波動,甚至對社會產生仇恨心理。

二、自卑心理的顯現

大部分留守兒童普遍存在自卑心理,尤其是農村的孩子。長期的父母缺席,讓他們內心封閉,缺乏自信。在與同齡人的比較中,他們更容易產生自卑感,對自己和父母的關系、自己的身份產生疑問。

三、思想道德教育的缺失

父母的一言一行對孩子的思想道德觀念產生深遠影響。但由于父母的外出打工,留守兒童在思想道德教育方面存在嚴重缺失。缺乏良好的家庭教育,他們更容易出現不良行為,如偷盜、打架斗毆等。

四、學習的排斥

父母外出打工,留守兒童在學習方面缺乏約束和指導。現有的監護人往往無法承擔起教育職能,導致留守兒童對學習的重要性認識不足,產生厭學心理,甚至對學習產生排斥。研究顯示,近四成的留守兒童對學習不感興趣,近半數經常不完成作業。

針對這一群體面臨的困境,我們應采取以下措施:

1. 加強家庭與學校的聯系,促進親子交流,為留守兒童提供更多的情感支持。

2. 學校應加強對留守兒童的心理健康教育,幫助他們建立自信,增強自尊心。

3. 和社會應加大對留守兒童的關注力度,提供必要的心理輔導和道德教育支持。

4. 提高現有監護人的教育意識和能力,讓他們更好地承擔起對留守兒童的監護和教育責任。

一、家庭層面

為了讓孩子得到親情的滋養,父母外出務工必須審慎抉擇,根據家庭實際情況和孩子需求,選擇適宜的時間進行短期務工。若家庭條件足以自給自足,應留一方在家教育和照顧孩子,避免讓孩子成為孤獨的留守兒童。若生活所迫必須外出,父母應確保每晚與孩子通話或視頻,鼓勵孩子學習,感受父母的陪伴。暑假時應將孩子接到工作地,加深親子間的情感聯系。對于農村留守兒童的心理健康教育,家庭環境的改善至關重要,尤其需要父母陪伴在身邊。

二、學校層面

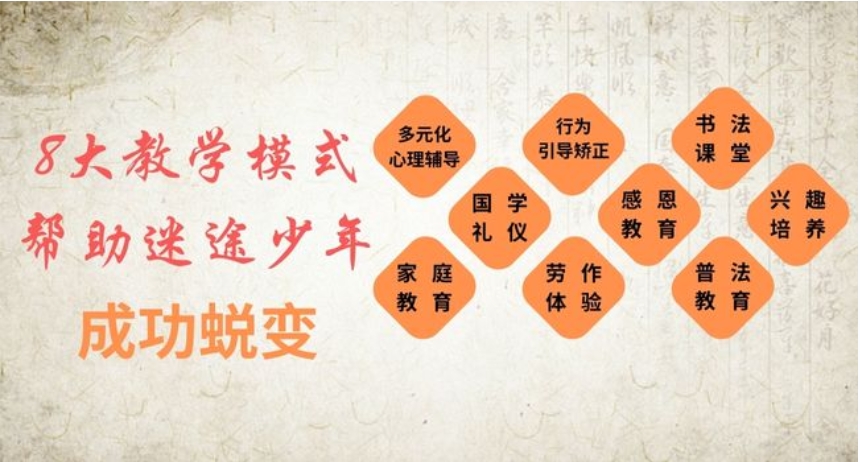

學校在留守兒童心理健康教育方面肩負重要責任。為此,學校需對傳統教育模式進行革新。應將心理健康教育納入九年義務教育課程,強化學生的道德品質教育。完善教師隊伍結構,引入專業心理健康教育的教師,以滿足學生的心理健康需求。學校還應通過團隊活動、感恩教育等,培養留守兒童的自信、團結和積極精神。加強校園法制宣傳,引導學生遵紀守法,養成良好的行為習慣。教師也應增加家訪頻率,建立留守兒童聯動機制,為他們營造良好的生活和學習環境。

三、層面

在農村留守兒童心理健康教育過程中起著重要的后勤保障作用。應建立完善的社會保障體系,針對農村留守兒童制定特定保障制度并落實監督。投入專項財政資金改善寄宿制學校的基礎設施,讓留守兒童感受關懷。應聯合多部門對留守兒童進行全面排查,建立動態管理機制。加強學校周邊環境的整治和監管,為留守兒童營造健康的成長環境。建立健全的法制保障體系,依法保護留守兒童的權益。

四、社會層面

留守兒童作為弱勢群體,需要社會的關注和關懷。企業可實施人性化管理制度,如允許留守兒童父母定期帶薪返鄉探望。街坊鄰居應主動關心留守兒童,給予物質和精神上的支持。村委會應建立留守兒童臺賬制度,進行一對一幫扶,并定期走訪家庭,在政策上給予照顧。這些社會力量將為農村留守兒童創造健康的成長環境和氛圍,對留守兒童心理健康教育起到積極的推動作用。

五、關于貴州叛逆孩子學校的幾所知名學校

位于貴州省都勻市春暉開發區的黔南暉職業專修學校,是一所集小學、初中、高中專修以及職業培訓于一體的全方位教育機構。該學校由各級依法設立,致力于為廣大人群提供多樣化、高品質的教育服務。服務對象包括但不限于退休干部子女、離校少年兒童、在校學生及成人。學校不僅注重學術知識的傳授,還重視學生的全面發展。學校開設了消防、禮儀、文明禮貌、心理健康教育等課程,以幫助學生提升自我素養。學校還設置了專門的督導保教崗位,全程跟蹤監管學生的學習和生活,確保教育質量。

貴陽市叛逆青少年社會工作中心深度解析

貴陽市叛逆青少年社會工作中心是由公益組織“貴州優匱家人環境文化發展中心”成立的,專注于為叛逆青少年提供專業輔導和救助。該中心針對青少年的叛逆問題,提供多元化的服務。除了傳統的素質教育和職業培訓外,還包括心理疏導和情緒管理等方面的指導。中心通過一系列專業的手段和方法,幫助學生們解決學習和家庭問題,改變負面行為,并為其提供良好的社會交往機會。許多在此接受幫助的青少年,其叛逆問題得到了有效的解決。

畢節市叛逆少年教育基地探秘

畢節市叛逆少年教育基地是由畢節市教育局主辦的教育機構,旨在為困境少年提供幫助并改善他們的行為問題。此基地設施先進,擁有現代化的圖書館、音樂室、電子閱覽室以及各類運動和休閑場所。基地主要聚焦在愛國教育、素質教育和社會實踐教育。通過深入的思想教育和心理疏導,幫助學生理解并處理家庭問題和文化差異所帶來的困擾。這里的培訓項目旨在幫助叛逆的青少年找回自信,順利回歸正常的學習和人生軌跡。

以上就是對貴州地區幾所知名叛逆孩子學校的詳細介紹,它們通過專業的教育方法和心理輔導,為叛逆青少年提供了找回自我、重回正軌的希望。