當前位置:叛逆孩子學校>不聽話的叛逆教育孩子學校:矯正之路的探索與反思

面對青春期孩子的叛逆、網癮、厭學等問題,部分家庭在常規教育失效后,將目光轉向??全封閉式叛逆教育學校??。這類學校以軍事化管理、心理干預和行為矯正為核心,試圖重塑青少年的行為與價值觀。然而,其教育模式的效果與爭議并存,需理性審視其邏輯與方法。

??軍事化管理的剛性約束??

封閉式學校普遍采用準軍事化訓練,通過嚴格作息、體能訓練和團隊協作培養紀律性。例如山東濟寧啟德教育、正苗四維特訓學校等,強調與學員“同吃同住同訓練”,以標準化流程切斷不良習慣(如網癮、夜不歸宿),并借助農村生活體驗、公益實踐強化責任感。

??心理輔導的針對性干預??

學校配備心理咨詢師,通過一對一疏導挖掘問題根源。如勵心智學教育為每個學生定制心理康復方案,結合感恩教育、情緒管理課程,試圖修復親子關系與自我認知。森太拓展訓練學校則通過“心靈溝通”技術重建孩子的價值觀。

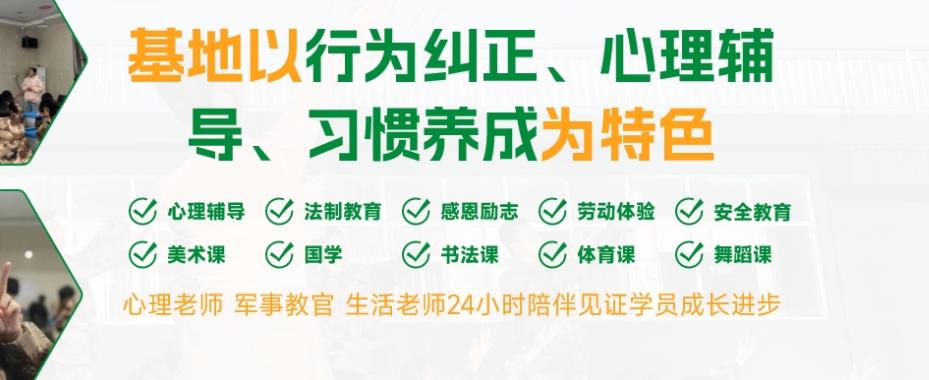

??多元化課程的綜合矯正??

除行為訓練外,課程涵蓋國學教育、法制學習、興趣培養等。例如新目標教育的“五位一體”模式(行為+心理+品德+國學+文化),以及德陽家校社協同育人實踐中引入的“農村生活體驗”“社會志愿服務”,旨在從多維度激發積極行為。

??效果的真實性存疑??

部分學校宣稱“轉變率99%”,但缺乏獨立第三方評估。封閉環境中的短期行為改變,回歸開放社會后可能反彈。專家指出,真正的行為矯正需家庭同步參與,僅靠隔離訓練難以持久。

??教育方法的倫理風險??

軍事化管理易滑向暴力懲戒。盡管多數機構標榜“科學教育,不打不罵”,但實際運作中仍存在輔導、精神壓迫等隱憂。如部分家長反饋,孩子入校后出現恐懼、情感封閉等副作用。

??家庭責任的轉移??

將孩子送入封閉學校,可能折射家庭教育的逃避。青春期叛逆的根源常與家庭溝通模式相關。若父母未同步調整(如學會傾聽、減少命令式語言),孩子回歸后易陷入舊有沖突循環。

??家庭:從對抗到合作的溝通革命??

??尊重表達權??:青春期孩子渴望話語權,家長需以“描述觀察”代替批評(例:“我注意到你最近熬夜”而非“你必須早睡”)。

??強化正面激勵??:用積分制獎勵合作行為(如完成作業兌換自主周末活動),避免否定性語言。

??學校:專業化與人性化并重??

??心理支持前置??:如上海金山區設立“家長駐校日”、德陽建立“家長學校”,讓家庭參與矯正過程,避免教育脫節。

??個性化方案??:參考山東省家校社“教聯體”模式,聯合心理機構定制長期跟蹤計劃,而非“一刀切”封閉管理。

??社會:構建支持網絡??

整合社區資源填補教育空白。例如四川省德陽市聯動學校、婦聯、檢察院成立家庭教育指導服務隊,開設社區家長加油站;浙江平湖市以“1+3+6”模式(1個社區鏈3校6單位)輻射教育資源,降低對封閉學校的依賴。

叛逆教育學校或許為教育家庭提供了一條應急路徑,但絕非萬能解藥。青少年行為的重塑,核心在于??修復信任關系??——家庭的理解、學校的專業支持、社會的包容缺一不可。唯有通過協同育人,在尊重成長規律的基礎上引導,方能真正喚醒迷途中的少年。

??核心摘要??:全封閉叛逆學校通過軍事化訓練與心理干預矯正行為,但存在效果可持續性與倫理爭議;科學路徑需以??家庭溝通改革??為基礎(如非暴力語言、正面激勵),依托??家校社協同??(社區資源、心理跟蹤)實現長期行為轉化。