當前位置:叛逆孩子學校>沉迷玩手機孩子時長多久(孩子沉迷手機危害)

數據顯示,我國青少年日均使用手機達2.3小時,其中12%的孩子每天超過6小時。當父母發現孩子熬夜刷視頻、寫作業時偷偷玩游戲、甚出現情緒暴躁等戒斷反應時,手機依賴已演變成嚴峻的社會問題。專家警告,這種"電子鴉片"正在重塑兒童大腦結構——前額葉皮層發育延緩直接影響自控力,而多巴胺的異常分泌會引發類似成癮的神經機制。

身體警報:鄭州人民醫院接診的近視低齡化病例中,78%有過度用屏史。00后男孩小磊因連續12小時游戲導致突發性耳聾,主治醫師痛心表示:"這種不可逆損傷本不該出現在未成年身上。"更普遍的是頸椎反弓、睡眠障礙及肥胖問題,青少年脊柱側彎發病率五年增長三倍。

心理塌方:"不給我手機就去 !"14歲少女對母親嘶吼的案例并非個例。臨床心理師發現,沉迷手機的孩子出現抑郁傾向的概率是普通孩子的2.8倍,社交恐懼癥患病率增加40%。虛擬世界的即時滿足感正在摧毀現實交往能力。

學業崩壞:某重點中學調研顯示,手機依賴的學生成績平均下滑30%,記憶效率降低57%。更可怕的是深度思考能力的喪失——連續刷短視頻的孩子,專注力持續時間從25分鐘銳減8分鐘。

家庭教育缺位:"工作忙沒空陪孩子"成為47%家長的托詞。某調查顯示61%的家庭用手機充當"電子保姆",殊不知這正是成癮的開端。更有些家長自身就是"低頭族",孩子臥室的監控曾拍到父親深夜兩點仍在刷手機的身影。

逃避現實壓力:當考試成績不理想時,15歲的小航在游戲里找到"榮耀"。這種代償機制如同飲鴆止渴——他在虛擬世界獲得越多的成就感,現實中的學習障礙就越嚴重。

算法圍獵陷阱:某短視頻平臺前工程師揭露:"青少年模式"形同虛設,推薦算法專門針對未成年設計強刺激內容。一個12歲女孩曾連續收到387條換裝小游戲推送,三天內充值逾萬元。

契約式管理:制定"手機使用承諾書",明確每日使用時段(建議小學≤1小時/初高中≤1.5小時)。李女士采用"彩虹時間管理法":紅色時段(課堂/睡眠)禁用、黃色時段(作業)限用、綠色時段(周末)開放,三周后孩子成績提升22%。

替代性滿足:將電競興趣轉向編程學習,把追星熱情轉化為戲劇排練。鄭州先生每周帶孩子進行兩次攀巖,他表示:"當孩子真實感受到肌肉酸痛時的成就感,短視頻的虛假快樂就失去吸引力。"

家庭能量場重建:晚飯后全家開啟"無手機90分鐘",開展桌面游戲或親子閱讀。張教授團隊實驗證明,持續六周的家庭共讀可使孩子主動求助手機次數下降65%。

專業干預:當出現軀體戒斷反應(手抖/失眠)或攻擊行為時,請立即聯系心理醫生。鄭州市青少年成長指導中心開通24小時熱線0371-55569688,專業團隊已幫助300+家庭走出困境。

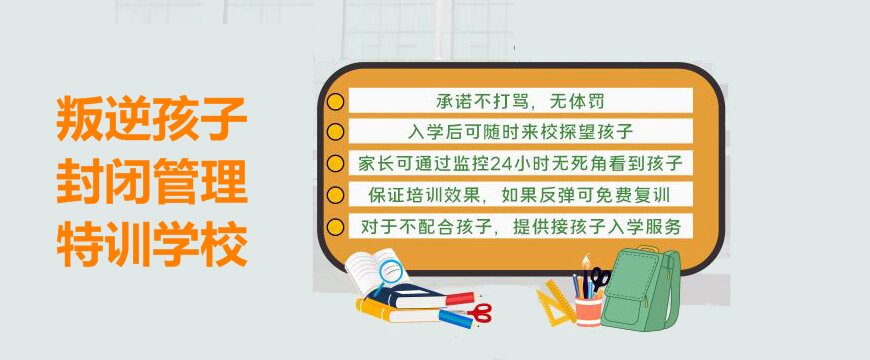

在鄭州西郊的梧桐林蔭深處,啟明特訓學校正創造教育奇跡。這座占地200畝的全封閉校區沒有WiFi信號塔,卻擁有8個專業體能訓練場和3個心理沙盤室。校長陳立仁(原北師大心理學教授)帶領36位二級心理咨詢師,開創"生理脫癮-心理重建-能力再造"三維體系。

區別于傳統戒網癮機構,這里采用正向激勵機制:學生每減少1小時屏幕時間可兌換1學分,累積學分可換取馬術課程或機器人編程體驗。驚人的是,該校87%的畢業生考入重點高中,去年更誕生了河南省青少年科技創新大賽。

2025年秋季招收12-16周歲學生,學位限額80名。需滿足以下條件:

1. 經三甲醫院診斷為中重度網絡依賴(日均使用≥4小時)

2. 家長簽署共同成長承諾書,參加每月親情工作坊

3. 通過入學心理評估(排除精神類疾病)

報名需持戶口本、近期體檢報告及班主任推薦信。即日起接受咨詢,招生辦15136157181(微信同號)。特別提醒:我校杜絕電擊等體罰手段,全程接受教育部門監督。

每個沉迷手機的孩子,都是迷途的星星。戒斷之路需要專業導航——當家庭、學校、社會形成合力,我們終將幫孩子找回被屏幕遮蔽的星空。此刻的行動,決定著下一代是成為算法的奴隸,還是智能時代的主人。