當前位置:叛逆孩子學校>安徽孩子叛逆教育正規機構:學費與改變之路

關于孩子叛逆厭學的問題,這是一個復雜且多面的議題,涉及孩子的個性、家庭環境、學校教育以及社會影響等多個方面。對于是否應該將叛逆厭學的孩子送到封閉學校,答案并非非黑即白。

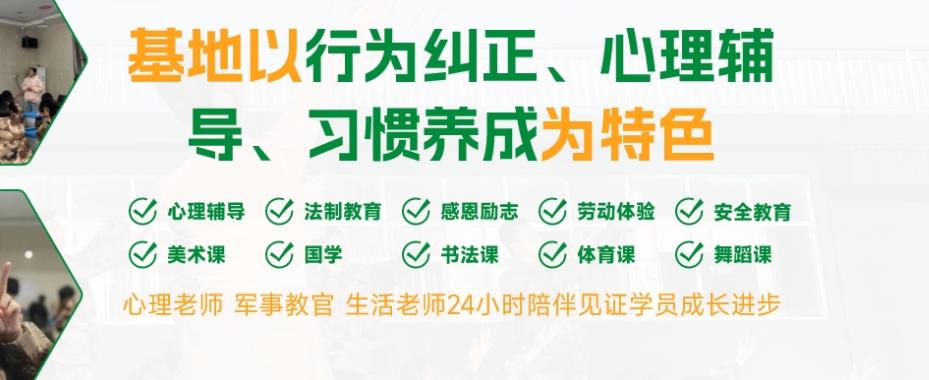

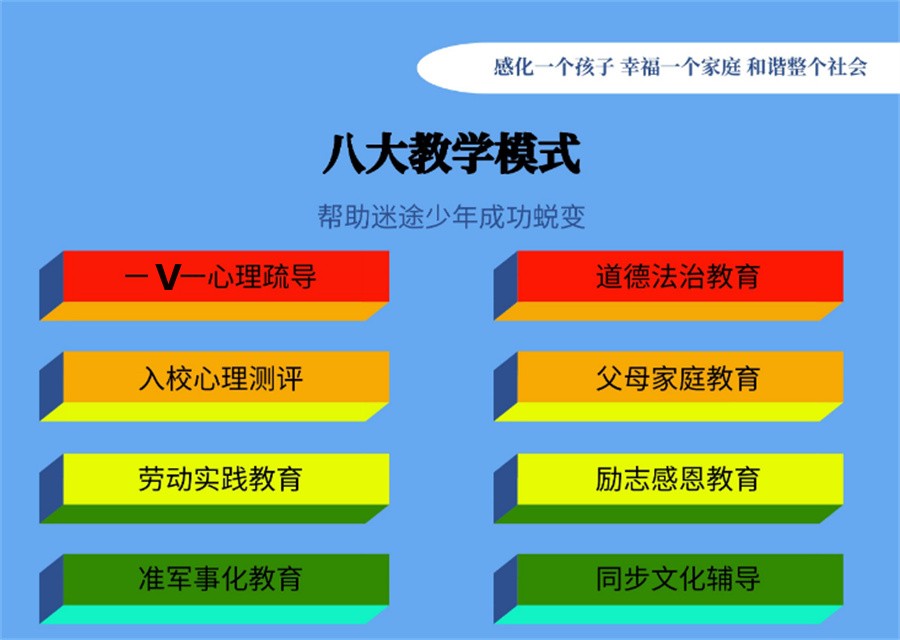

封閉學校,因其嚴格的結構化教育環境,可能對一些缺乏自律或受不良環境影響的孩子產生積極影響。在這些學校里,規則明確,日常生活和學習安排緊湊,有助于孩子形成規律的學習和生活習慣。例如,一些軍事化管理的封閉學校就以其嚴謹的管理和高效的教育方式贏得了部分家長的認可。

我們也必須看到,封閉學校并非。對于叛逆行為源于心理或情感需求未得到滿足的孩子,單純的嚴格管理可能無法觸及問題的核心。這些孩子可能需要更多的心理支持和情感關懷。封閉學校的嚴格制度可能讓孩子感到壓抑,進一步加劇叛逆情緒,甚至產生極端行為。

家長在面對孩子叛逆厭學時的決策,應基于深入了解孩子的具體情況。孩子的叛逆和厭學背后可能有多種原因,如學習困難、人際關系問題、未來規劃迷茫等。對此,家長可以采取一系列措施,如尋求專業心理輔導、改善家庭溝通、幫助孩子建立職業規劃等,這些措施往往比簡單改變學校環境更為有效。

至于孩子叛逆期厭學是否可以辦理休學,答案是不可以的。休學應該是因病請假,經過相關部門開具證明才可以辦理,單純的厭學并不能成為休學的理由。面對孩子叛逆厭學,家長需要有耐心,理解孩子的情緒,幫助孩子緩解不良情緒,而不是簡單地讓孩子休學。

家長也需要從自身找原因,是否對孩子的期望過高,只關注成績而忽視其他方面的成長。家長應該給孩子創造一個良好的學習環境,并引導孩子發現自己的興趣,從興趣出發,逐步接受更多的學習內容,緩解厭學情緒。家長還可以與老師溝通,詢問正確的學習方法,幫助孩子提高學習效率。

回到我們今天的主題——重新認識孩子犯錯、叛逆、厭學的問題。孩子們在成長過程中,錯誤是不可避免的,這些錯誤卻是教育的重要資源。孩子們正是在不斷地試錯與改錯中進步和成長的。面對孩子的叛逆和厭學,家長需要深入了解孩子的需求和問題所在,采取合適的措施幫助孩子度過這個階段。

對于孩子的叛逆厭學問題,家長需要耐心、理解和支持孩子,同時也需要尋求有效的教育方法和措施。只有這樣,我們才能更好地幫助孩子成長,讓他們成為更加優秀的人才。從幾個實際案例出發,讓我們深入探討孩子成長過程中的錯誤與應對方式。

案例一:面對不斷犯小錯的“熊小子”

對于那個看似調皮搗蛋,實則尋求關注的小男孩,家長和老師們需要理解,孩子的小錯誤有時只是為了吸引父母的目光。我們應學會區分問題的輕重緩急,將焦點放在習慣和規則等原則性問題上,而非過分糾結于微小的錯誤。

案例二:“我要去看心理醫生”

面對孩子因“粗心、成績不佳”而背負壓力的情況,家長和老師們需要換個角度評估孩子的學習表現。嘗試采用等級評估而非單一的分數計算,以淡化競爭和比較的壓力,讓孩子從“差生”的包袱中解脫出來。

案例三:孩子拖沓,責任何在?

孩子做事拖沓,往往源于他們無法自主支配時間。家長和老師應給予孩子自由支配時間的權利,讓孩子明白提高效率的重要性。這樣的改變往往能激發孩子內在的動力,促使他們主動提速。

案例四:考試作弊,后果為何大相徑庭?

同樣是考試作弊,不同的處理方式導致天壤之別的結果。這讓我們認識到,面對孩子的錯誤,信任和理解比懲罰更為重要。我們需要站在孩子的角度去理解他們的行為和動機,而不是一味地批評和指責。

觀點一:孩子并非主觀意愿犯錯

孩子們犯錯往往并非出于主觀意愿。理解他們的立場和背后的原因,是走進孩子心靈的關鍵。只有當孩子真正明白錯誤的原因和后果,他們才會從心底接受教育。

觀點二:區分孩子的錯誤類型

孩子的錯誤可以分為無知、無能、有意和惡意四種類型。對于不同類型的錯誤,我們需要采取不同的處理方式。批評并非唯一途徑,理解和引導更為重要。

觀點三:學會抓大放小

面對孩子的小錯誤,家長和老師需要學會抓大放小,將焦點放在原則性問題上。注意培養孩子的行為習慣和規則意識,讓他們明白遵守規則的重要性。處罰是必要的,但必須適度且不影響孩子的身心健康。

觀點四:允許孩子為錯誤申辯

孩子在犯錯后,應被允許申辯和說明原因。了解事情的前因后果是解決問題的關鍵。批評孩子時,應避免當眾進行,保護孩子的自尊心。

面對孩子的錯誤,我們需要以理解、信任和指導為主,而非一味地批評和指責。只有這樣,我們才能幫助孩子真正成長并走出錯誤的泥潭。觀點5:珍視孩子的“遮羞布”,不要輕易揭開

孩子撒謊,往往是為了掩蓋錯誤,避免受到批評。作為家長或教育者,面對孩子撒謊的行為,應該慎重對待,不要輕易揭開孩子的“遮羞布”。孩子的錯誤不必立即揭穿,可以通過暗示的方式引導孩子自我認知并改正。寬容孩子的錯誤,給予他們自我糾正的機會,但這并不意味著縱容。

觀點6:理智對待孩子的叛逆期

許多人將青春期的行為問題歸咎于“叛逆”,叛逆并非青春期獨有的標簽。實際上,青春期的孩子正在尋求獨立,確立自我身份,他們的某些行為可能與大人的期望產生沖突。但這并不意味著叛逆就是問題的根源。面對孩子的行為問題,我們應理性看待,引導他們理解并改正錯誤。

案例分享:

案例一:“父親,我已戒掉網癮”

面對孩子沉迷于網絡游戲的問題,我們應深入了解其背后的原因,如孤獨感、成績壓力、情感溝通的缺失等。通過解決這些問題,幫助孩子走出困境。

案例二:“乖孩子”的叛逆心聲

有些孩子為了迎合家長的期望,可能會表現出與內心不符的行為。當這些孩子出現問題時,家長應反思自己的教育方式,與孩子進行真誠的溝通。

案例三:智慧應對孩子的成績波動

面對孩子成績下滑,家長不應只關注成績,而應關心孩子的心理和情感需求。理解和寬容孩子,幫助他們度過困難時期。

案例四:老師的教學權威與孩子的成長

有些老師在教學過程中堅持統一標準,這可能會傷害到某些孩子的自尊心。因材施教是教育的關鍵,老師應尊重每個孩子的獨特性,避免用權威壓制孩子。

觀點7:叛逆并非全然負面——成熟之路上的一塊墊腳石

叛逆并非全是壞事,它是孩子尋求獨立、確立自我身份的過程中的一部分。青春期的孩子可能會做出與大人的期望不一致的行為,但這并不意味著他們的問題無法解決。相反,這是他們成長的一部分,是他們了解、認識世界的必經之途。我們應該理性看待孩子的叛逆行為,引導他們正確面對挑戰,幫助他們健康成長。偽原創后的內容如下:

觀點二:傾聽孩子的“不”,培養其獨立思考能力

隨著孩子的成長,他們開始學會獨立思考,不再盲目接受家長和老師的觀點,即使這些觀點可能是正確的。在小學階段,孩子們往往會順從老師和家長,但隨著時間的推移,他們逐漸發現一些以前被教導的觀念可能并不完全正確,于是開始嘗試對大人說“不”。這表示孩子開始形成自己的見解,是成長中的正常現象,家長和老師應該以開放的心態接受并尊重他們的選擇。若希望孩子學會自律和學習,就要習慣并鼓勵孩子表達自己的想法。

觀點三:個性獨特的孩子,更具創新能力

許多大人偏愛聽話、順從的孩子,將其視為“優秀”的標志。在這種教育環境下成長的孩子,可能會變得唯唯諾諾或者更加叛逆。實際上,許多孩子可能只是在大人面前隱藏了真實的自我。國外教育更重視個性發展,鼓勵每個孩子展現獨特的個性,而非讓他們趨同。我們應當接納并培養孩子們的個性,因為這是創新的源泉。

觀點四:逆向思維的孩子,擁有更大的發展空間

調皮搗蛋的孩子往往非常聰明。長期受到約束和規矩的限制,他們可能會變得順從和服帖。逆向思維的孩子在學習和成長上擁有更大的潛力。當孩子的行為與大人的想法不一致時,我們應該嘗試理解并傾聽他們的解釋,而不是立即批評或訓斥。否則,我們可能會錯過孩子在其他方面的優秀表現和發展空間。

觀點五:善于傾聽的父母,孩子不會有叛逆期

許多孩子之所以沒有叛逆期,是因為父母善于換位思考,從孩子的角度理解問題。父母與孩子平等交流、民主溝通、相互尊重、加深理解,就能減少沖突和叛逆。如果父母總是希望孩子完全聽從自己的意愿,那么孩子可能會變得叛逆。父母應該接納并尊重孩子的想法和選擇,而不是一味地強調自己的權威。叛逆嚴重的孩子的父母往往過于強調權威和控制。

關于厭學行為的探討

面對越來越嚴重的厭學行為,我們應該如何應對?以下是幾個實際案例的探討。

案例一:“數學小天才”為何厭煩數學?

一位數學天賦異稟的一年級小學生因課堂上重復學習已知內容而失去興趣。其背后的原因主要是超前學習破壞了孩子的好奇心和學習動力。許多幼兒園為了迎合家長的期望提前教授小學知識,但這種做法反而導致了孩子的厭學情緒。我們應重視孩子的學習興趣和好奇心,避免過度超前教學。

案例二:孩子的學業壓力過大怎么辦?

給家長的建議:讓孩子享受一天的自由時光

下周五,當孩子回家后,家長們可以嘗試以一種全新的方式與孩子交流。告訴他們:“孩子,你是世界上最辛苦的人,今晚我們不去苛求作業,你可以想看電視就看,想和爸爸媽媽聊天就聊,可以睡到自然醒!”讓孩子感受到你們的理解與關愛。

完成作業確實是孩子自己的責任,應該讓孩子學會承擔。家長們不必給孩子過多的壓力,讓他們覺得完成作業是完成父母或老師的任務。實際上,給孩子一個放松的空間,他們可能會更加自覺地完成他們的任務。就像這個孩子,“放肆”一天后,依然自覺地早起完成作業,甚至在周考中取得了顯著的進步。

案例分享:面對學習困境的孩子

初一的一位家長告訴我,她的孩子學習很努力,但成績始終無法提高,每次考試都是50多分。這導致孩子開始懷疑自己的學習能力,甚至準備放棄學習和補課。我告訴這位家長,孩子有這樣的困擾是很正常的,重要的是要看到孩子的努力,并與老師和孩子一起分析問題所在,尋找解決的方法。我們不應該只關注成績和排名,老師們也需要反思試題的難度是否適合學生,能否給努力的學生一些成就感的機會。多一個衡量學生的標準,或許就能解決這個問題。

觀點一:興趣是高效學習的關鍵

興趣是孩子學習的最好動力。通過引發孩子對問題的探究興趣,可以激發他們的學習動力。孩子們從小到大,從不斷提問到中學后基本不再提問,這中間的轉變值得反思。我們應該更加關注激發孩子的探究欲望,而不是一味地強調解決問題。沒有興趣,就很難有高效的學習。

觀點二:適量作業才能有效提高成績

作業的目的是幫助孩子加深理解、提高思維能力、檢查學習效果。超量作業往往只是機械重復,不僅影響孩子的身心健康,而且可能讓他們對學習產生厭倦情緒。家長和老師應該控制作業量,精選作業內容,避免機械重復。

觀點三:全面評估孩子的學習表現,減輕壓力

評估孩子的學習應該關注更多方面,如努力程度、進步幅度、學習表現、發展空間等,而不僅僅是分數和排名。家長和老師應該看到孩子的付出和努力,給予他們肯定和鼓勵,而不是只關注分數和排名。這樣可以幫助孩子減輕壓力,更有信心面對學習挑戰。

觀點四:有夢想的孩子不會厭學

持續不斷的閱讀可以擴大孩子的視野,引導他們樹立夢想。一個媽媽通過持續九年的閱讀引導,讓孩子在高中時立下考上名校的目標,并為此努力學習。優秀的孩子之所以不會厭學,是因為他們心中有一個遠大的夢想。

觀點五:樂觀是厭學的克星

培養孩子樂觀的情緒對于抵抗厭學至關重要。家長可以與孩子交流一些輕松的話題,如在學校是否開心、哪些方面有所進步等,以表達對孩子的期待和關心。適當減少學習時間,讓孩子參加一些與學習無關的活動也有助于培養他們的樂觀情緒。

觀點六:正確對待孩子的退步

當孩子出現退步時,家長和老師應該給予幫助和鼓勵而非指責他們。因為暫時的退步是正常現象只要給予正確的引導和鼓勵孩子就能從中汲取動力再次出發。孩子面對退步時的內心痛苦往往比成年人更深,他們的失落與迷茫需要得到我們的尊重、理解和包容。將退步看作是進步之母,是我們應該教給孩子的重要一課。當孩子遭遇趨勢性的退步時,我們作為家長或教育者,應當與孩子并肩作戰,共同探尋背后的原因,采取有效的措施引導孩子走出困境。

在這個過程中,我們不能輕視孩子的每一次小退步,因為它們可能會逐漸累積成為大的退步。如果我們僅因為孩子在某一方面的退步,就否定他們付出的努力以及在其他方面的進步,可能會給他們脆弱的自信心帶來沉重的打擊,甚至讓他們陷入自我懷疑和沮喪的情緒中。

作為清華大學附屬中學校長助理的房超平老師,他深知教育孩子的責任與使命。他強調,面對孩子的退步,我們要像一名引導者,幫助孩子理解并接受挑戰,而不是簡單的批評和指責。只有這樣,我們才能真正幫助孩子成長,讓他們明白:每一次的挫折和困難,都是成長的必經之路。

在此,我們呼吁所有的家長和教育者,面對孩子的退步時,請多一些耐心和理解,與孩子共同面對,共同解決。因為,只有我們攜手同行,才能讓孩子在人生的道路上更加堅定、自信。

(作者:房超平,清華大學附屬中學校長助理;責任編輯:劉婷)