當(dāng)前位置:叛逆孩子學(xué)校>叛逆學(xué)校管教方式與違法行為解析:打?qū)W生是否違法?

《青少年叛逆期的專(zhuān)業(yè)教育機(jī)構(gòu)》

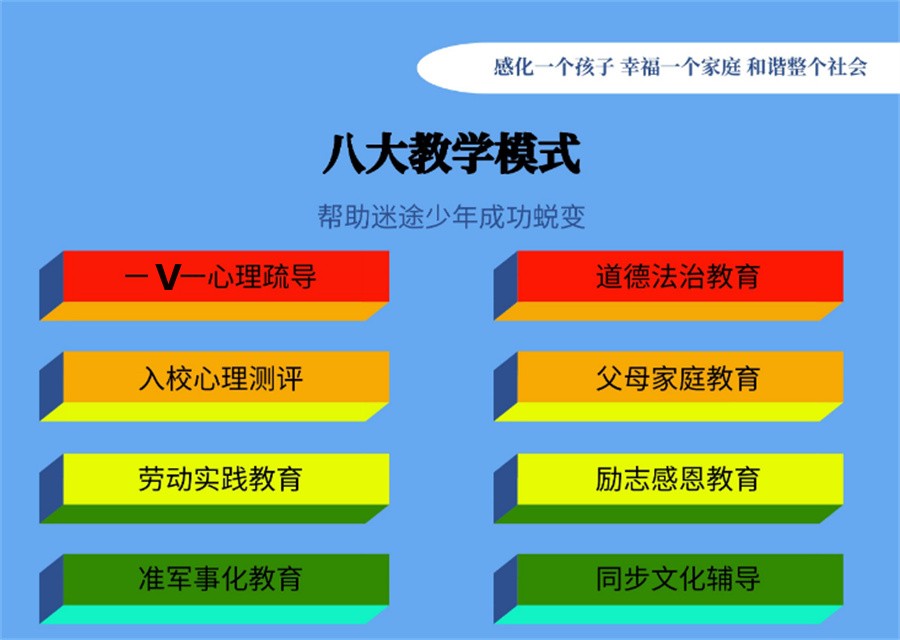

針對(duì)青少年的叛逆期,有一些特殊的學(xué)校和教育機(jī)構(gòu)致力于為他們提供專(zhuān)業(yè)的幫助和引導(dǎo)。這些學(xué)校通過(guò)全封閉軍事化管理、心理輔導(dǎo)、感恩教育和生活體驗(yàn)等多種方式,來(lái)幫助處于叛逆期的青少年解決問(wèn)題。其中,長(zhǎng)思教育學(xué)校就是這樣一所機(jī)構(gòu)。

長(zhǎng)思教育學(xué)校采用科學(xué)、合理、實(shí)用的教育方法,針對(duì)不良思想行為習(xí)慣的青少年進(jìn)行心理及行為強(qiáng)化訓(xùn)練。學(xué)校采用不打不罵的方式,杜絕體罰,而是通過(guò)與孩子進(jìn)行心理溝通、家庭三方結(jié)合的強(qiáng)化訓(xùn)練等方式,解決孩子的思想及行為習(xí)慣問(wèn)題,提高學(xué)生的綜合素質(zhì)。學(xué)校還為叛逆孩子提供一對(duì)一的教育方案,建立分年齡、分階段、分層次的教育體系,糾正不良行為,提升孩子的認(rèn)知。

岳陽(yáng)市春雷學(xué)校也是一所可以管教叛逆期孩子的學(xué)校。對(duì)于是否應(yīng)該送孩子去這樣的學(xué)校,需要謹(jǐn)慎考慮。家長(zhǎng)在面對(duì)叛逆孩子時(shí),可以通過(guò)給出選擇、給孩子一定的自由、每天溝通、展示愛(ài)的力量以及在孩子面前展現(xiàn)自己的挫折等方式來(lái)處理。

叛逆行為在青少年中普遍存在,并具有其獨(dú)特的特點(diǎn)。例如,叛逆行為的高峰年齡大約在14歲左右,男生比女生更容易表現(xiàn)出反叛性格,學(xué)習(xí)成績(jī)差的學(xué)生可能比學(xué)習(xí)成績(jī)好的學(xué)生更加叛逆。叛逆的誘因主要是家長(zhǎng)和孩子或老師和學(xué)生之間的激烈對(duì)抗,行為特點(diǎn)則表現(xiàn)為不計(jì)較后果,可能做出極端的行為。

青少年的叛逆行為并不算心理異常。這是青少年時(shí)期正常的心理表現(xiàn),是他們個(gè)性想要張揚(yáng)、青春有夢(mèng)想的體現(xiàn)。家長(zhǎng)應(yīng)該理解孩子的叛逆行為,這是他們急于飛翔、夢(mèng)想啟航的時(shí)期,同時(shí)也是他們可能遭遇挫折、心靈受傷的時(shí)期。

擴(kuò)展閱讀:

了解青少年的叛逆期及其特點(diǎn),對(duì)于家長(zhǎng)和教育工作者來(lái)說(shuō)非常重要。在孩子的成長(zhǎng)過(guò)程中,家長(zhǎng)需要耐心引導(dǎo),用對(duì)方法,給予孩子足夠的關(guān)愛(ài)和支持,幫助他們度過(guò)這個(gè)特殊的階段。也要理解孩子的叛逆行為,這是他們成長(zhǎng)中不可避免的一部分。作為家長(zhǎng)和教育工作者,我們需要以包容和理解的心態(tài)來(lái)面對(duì)他們的叛逆,幫助他們健康成長(zhǎng)。心理老師的深度解析:叛逆背后的心理奧秘

======================

我是一名從事心理學(xué)及心理健康教育的工作者,常被邀請(qǐng)解答關(guān)于學(xué)生心理健康的各種問(wèn)題。今天,我想重點(diǎn)與大家探討一個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題:“叛逆算不算心理異常?”接下來(lái),我將從心理學(xué)的角度,為大家深度解析叛逆背后的心理奧秘。

青春期叛逆,也稱為第二反抗期,是兒童成長(zhǎng)過(guò)程中必經(jīng)的一個(gè)階段。在這個(gè)階段,孩子會(huì)出現(xiàn)對(duì)父母、老師或權(quán)威人物的反抗行為。這種心態(tài)的延續(xù)階段被稱為叛逆期或反抗期。人的一生中會(huì)經(jīng)歷兩個(gè)叛逆期,分別是幼兒階段的第一反抗期和青春期時(shí)的第二反抗期。

進(jìn)入叛逆期的孩子,會(huì)有以下幾種主要表現(xiàn):

1. 硬反抗:態(tài)度強(qiáng)硬,舉止粗暴;

2. 軟反抗:漠不關(guān)心,冷淡相對(duì);

3. 反抗的遷移:有時(shí)不敢直接反抗父母、老師,轉(zhuǎn)而遷怒于其他人。

許多父母、老師看到孩子叛逆的表現(xiàn),會(huì)誤以為孩子的心理不正常。其實(shí),這些表現(xiàn)都是青春期特殊心理行為現(xiàn)象。孩子進(jìn)入“心理斷乳期”,開(kāi)始擺脫對(duì)父母的依賴,追求獨(dú)立的人格。有些父母就會(huì)覺(jué)得孩子心理不正常。實(shí)際上,這是孩子成長(zhǎng)過(guò)程中的正常心理現(xiàn)象。

叛逆心理的產(chǎn)生,標(biāo)志著孩子從兒童向成年人轉(zhuǎn)變的開(kāi)始。在生理上,他們進(jìn)入發(fā)育階段;在心理上,他們開(kāi)始形成自己的價(jià)值觀和世界觀。這種心態(tài)的變化讓他們變得不再像以前那樣聽(tīng)話,喜歡與家長(zhǎng)或老師“唱反調(diào)”。但實(shí)質(zhì)上,這種逆反心理是成長(zhǎng)過(guò)程中的正常現(xiàn)象。家長(zhǎng)或老師應(yīng)理解并接納孩子的叛逆情緒,嘗試與孩子進(jìn)行平等溝通,了解他們的想法和需求。也應(yīng)加強(qiáng)心理健康教育,幫助孩子建立正確的價(jià)值觀和行為模式。叛逆不是心理異常的表現(xiàn),而是成長(zhǎng)的必經(jīng)之路。家長(zhǎng)和老師需要做的不是壓制孩子的叛逆情緒,而是正確引導(dǎo),幫助他們順利度過(guò)這個(gè)階段。在這個(gè)過(guò)程中,家長(zhǎng)和老師也需要調(diào)整自己的觀念和行為方式,與孩子共同成長(zhǎng)。回首我們自己的成長(zhǎng)經(jīng)歷,都會(huì)發(fā)現(xiàn)這樣一個(gè)既獨(dú)特又相似的特殊階段。這是每個(gè)人成長(zhǎng)中不可或缺的一部分,也是我們走向成熟的重要里程碑。

在我們成長(zhǎng)的過(guò)程中,都曾經(jīng)歷過(guò)一段名為“逆反心理”的階段。盡管這一心理現(xiàn)象與孩子內(nèi)心的真實(shí)想法有所不同,但其抵觸、反抗的情緒卻驚人地相似。這種逆反心理廣泛存在于兒童向青春期轉(zhuǎn)變的過(guò)程中,是普遍存在的現(xiàn)象。

隨著孩子世界觀、價(jià)值觀、人生觀的不斷建立與完善,他們開(kāi)始有自己的看法與態(tài)度。在父母面前,他們不再是那個(gè)言聽(tīng)計(jì)從、百依百順的乖寶寶。

在自我決策上,孩子逐漸變得不再盲從,形成了自我意識(shí),善于自我決定。特別是在自我外表形象與著裝上,他們追求風(fēng)格,追求個(gè)性,這是他們彰顯自己獨(dú)立性格的表現(xiàn)。

青春期前的孩子開(kāi)始對(duì)既定事實(shí)、真理和傳統(tǒng)觀念提出質(zhì)疑,勇于提出不同的意見(jiàn)與建議,這是他們獨(dú)立思考的表現(xiàn)。

從以上幾個(gè)方面來(lái)看,孩子的逆反心理實(shí)際上是他們從懵懂向成熟轉(zhuǎn)變的過(guò)程。作為家長(zhǎng),我們應(yīng)該理解這一過(guò)程的重要性,期望孩子能有一個(gè)平穩(wěn)、穩(wěn)妥的轉(zhuǎn)變過(guò)程。

面對(duì)孩子的逆反心理,家長(zhǎng)往往感到束手無(wú)策。其中,傳統(tǒng)思想、教育方式的單一化與自私化、缺乏有效溝通等因素都是導(dǎo)致家長(zhǎng)難以處理孩子逆反心理的原因。

傳統(tǒng)思想使家長(zhǎng)難以換位思考,往往堅(jiān)持“我是對(duì)的,你是錯(cuò)的”這種觀念。這導(dǎo)致孩子在面對(duì)家長(zhǎng)的權(quán)威時(shí),逆反心理更加嚴(yán)重。

一些家長(zhǎng)在面對(duì)有逆反心理的孩子時(shí),容易采取單一、自私的教育方式,這種方式往往無(wú)法有效解決孩子的問(wèn)題。

面對(duì)孩子出現(xiàn)逆反心理的階段,許多家長(zhǎng)忙于工作和其他生活壓力,忽略了與孩子之間的有效溝通。這種溝通的缺失往往導(dǎo)致問(wèn)題積累,最終引發(fā)沖突。家長(zhǎng)在面對(duì)孩子的逆反心理時(shí),自身的壓力也會(huì)使得他們難以理智處理這種情況。采用“快刀斬亂麻”的方式并不能真正解決問(wèn)題。

社會(huì)和學(xué)校作為孩子生活中的重要環(huán)境,其積極或消極的因素都會(huì)對(duì)孩子的成長(zhǎng)產(chǎn)生影響。社會(huì)文化向積極正能量的方向引導(dǎo),校園文化向勤勞善學(xué)的角度去培養(yǎng),這樣孩子才能在客觀因素中獲取到最大利益。這就需要家長(zhǎng)密切關(guān)注孩子的成長(zhǎng)環(huán)境,與學(xué)校保持良好的溝通與合作,共同引導(dǎo)孩子健康成長(zhǎng)。

真情,是感化人心的最大力量。對(duì)于處于逆反心理階段的孩子來(lái)說(shuō),他們同樣需要這份真情來(lái)溫暖他們的心靈。他們渴望被理解,希望有人能傾聽(tīng)他們內(nèi)心的苦楚和疑惑。作為父母,我們要善于找到合適的機(jī)會(huì),與孩子進(jìn)行心靈的溝通。

孩子們?cè)谀娣葱睦淼碾A段經(jīng)歷著痛苦,其實(shí)他們也缺少正確的引導(dǎo)和幫助。建立有效的溝通橋梁至關(guān)重要。作為父母,我們應(yīng)該傾聽(tīng)孩子的聲音,了解他們的想法和感受,為他們提供支持和建議。

正確引導(dǎo)是家長(zhǎng)在孩子逆反心理期中唯一能做的最為正確的事情。我們應(yīng)該教會(huì)孩子做人的真諦與道理,而不是僅僅告訴他們?cè)趺醋鋈恕@纾?dāng)孩子因?yàn)榕涯嫘睦矶ト军S頭發(fā)時(shí),我們應(yīng)該看到他們背后的動(dòng)機(jī)和訴求。通過(guò)有效溝通,我們可以告訴孩子染發(fā)不利于健康,并利用心理學(xué)知識(shí)引導(dǎo)他們理解大多數(shù)人的審美觀點(diǎn)是正確的。

間隔年,這個(gè)源于歐美國(guó)家的做法,為我們提供了一個(gè)新的教育思路。在孩子高中畢業(yè)考取大學(xué)后,他們有權(quán)選擇是否當(dāng)年直接讀大學(xué),或是間隔一年再入學(xué)。這種實(shí)踐讓孩子在真正入學(xué)前面對(duì)生存壓力、社會(huì)現(xiàn)實(shí)和自我興趣等問(wèn)題,通過(guò)旅行、社會(huì)義工等活動(dòng)探尋自我價(jià)值。這種實(shí)踐對(duì)于處于逆反心理階段的孩子來(lái)說(shuō),是一種有效的教育方法。

逆反心理是孩子們正常心理發(fā)展的一個(gè)階段。作為父母,我們應(yīng)該用積極的態(tài)度面對(duì)這個(gè)特殊階段,正確引導(dǎo)孩子度過(guò)這個(gè)階段。叛逆不是問(wèn)題,應(yīng)對(duì)不當(dāng)才是問(wèn)題。面對(duì)叛逆的兒童,我們應(yīng)該避免對(duì)質(zhì)和較真兒,以免導(dǎo)致孩子懦弱或強(qiáng)化叛逆傾向。我們應(yīng)該理解叛逆是每個(gè)人生長(zhǎng)的必要階段,是孩子完成內(nèi)在成長(zhǎng)向心智成熟的過(guò)渡。叛逆不是心理異常,而是我們家長(zhǎng)需要正確面對(duì)青春期孩子變化的一個(gè)階段。

作為父母,我們要用真情和關(guān)愛(ài)來(lái)感化孩子的心靈,建立有效的溝通橋梁,正確引導(dǎo)孩子面對(duì)逆反心理。我們也要理解叛逆是孩子們正常心理發(fā)展的一個(gè)階段,用積極的態(tài)度面對(duì)這個(gè)特殊階段,幫助孩子順利完成內(nèi)在成長(zhǎng)向心智成熟的過(guò)渡。心理異常的深度解讀:隔離與僵化

當(dāng)我們觀察一個(gè)人,若他常常獨(dú)自呆著,似乎不愿與人交往,我們可能會(huì)疑惑他的心理狀態(tài)。這種表現(xiàn)便是心理異常的兩種典型癥狀之一:隔離。除了外在的行為表現(xiàn),還有內(nèi)在的情感隔離。另一種癥狀則是僵化,表現(xiàn)為 板、缺乏變通,不善于靈活應(yīng)對(duì),交往時(shí)過(guò)于認(rèn)真,缺少幽默感。

叛逆作為一種心理現(xiàn)象,也是在人際關(guān)系中表現(xiàn)出來(lái)的一種對(duì)抗和不順從。當(dāng)雙方溝通不暢,特別是在不平等的關(guān)系中,叛逆的行為更容易出現(xiàn)。許多家長(zhǎng)與孩子的矛盾便是一個(gè)典型的例子。父母在給孩子講道理時(shí),若姿態(tài)過(guò)高或讓孩子覺(jué)得父母似乎什么都懂,可能會(huì)引起孩子的反感,表現(xiàn)為叛逆。

在親子關(guān)系中,逆反現(xiàn)象尤為常見(jiàn)。父母需要尊重孩子的意見(jiàn),以商量的姿態(tài)與孩子溝通,而非僅僅講道理。否則,即使道理正確,孩子也可能因?yàn)楦改傅膽B(tài)度而反感。當(dāng)孩子不喜歡聽(tīng)父母講道理時(shí),雙方情緒化對(duì)抗,彼此都覺(jué)得對(duì)方逆反。

在陪伴孩子成長(zhǎng)的過(guò)程中,父母應(yīng)包容孩子的情緒,而非讓孩子來(lái)包容父母。當(dāng)孩子情緒不好或出現(xiàn)抵抗父母的現(xiàn)象時(shí),父母應(yīng)嘗試?yán)斫夂⒆樱瑤椭⒆映砷L(zhǎng)。幸福的家庭關(guān)系建立在溫暖的基礎(chǔ)上,而穩(wěn)定的情緒是關(guān)系的核心之一。

關(guān)于叛逆的說(shuō)法,我認(rèn)為需要深入探討。很多時(shí)候,家長(zhǎng)認(rèn)為孩子叛逆,實(shí)際上是因?yàn)榧议L(zhǎng)的成長(zhǎng)速度無(wú)法跟上孩子的步伐。當(dāng)孩子擁有獨(dú)立思考和行為能力時(shí),家長(zhǎng)可能因無(wú)法接受失去對(duì)孩子的掌控感而稱之為叛逆。在我看來(lái),只要不是故意傷害他人,所有的叛逆都不應(yīng)被簡(jiǎn)單地歸為心理異常。家長(zhǎng)需要理解,孩子只是更特別、更獨(dú)立罷了。真正的叛逆標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是由雙方共同定義的,而不是單方面的評(píng)價(jià)。家長(zhǎng)應(yīng)傾聽(tīng)孩子的想法和心聲,尊重孩子的意見(jiàn)和選擇。這是家長(zhǎng)應(yīng)有的開(kāi)放態(tài)度和對(duì)孩子成長(zhǎng)的尊重。家長(zhǎng)過(guò)度控制孩子引發(fā)的后果:孩子獨(dú)立能力的缺失與成長(zhǎng)的困擾

在當(dāng)代社會(huì),許多家長(zhǎng)出于關(guān)心和擔(dān)憂,對(duì)孩子的生活和學(xué)習(xí)進(jìn)行了全面的控制。這種過(guò)度的控制可能阻礙孩子獨(dú)立思考和行動(dòng)的能力,使他們?cè)诔砷L(zhǎng)過(guò)程中面臨挑戰(zhàn)。

每個(gè)孩子都需要從兒童時(shí)期開(kāi)始,逐漸學(xué)習(xí)獨(dú)立思考、做決定和解決問(wèn)題。這是他們成長(zhǎng)為獨(dú)立個(gè)體的必經(jīng)之路。當(dāng)家長(zhǎng)過(guò)度干預(yù)孩子的選擇和決定時(shí),孩子可能會(huì)變得依賴他人,缺乏自主能力。

家長(zhǎng)過(guò)度控制孩子,會(huì)導(dǎo)致孩子缺乏獨(dú)立處理事務(wù)的能力。他們可能無(wú)法獨(dú)立完成任務(wù),無(wú)法自主做出決策,甚至無(wú)法自行解決問(wèn)題。這種情況在孩子成長(zhǎng)過(guò)程中會(huì)逐漸顯現(xiàn)。

隨著孩子年齡的增長(zhǎng),他們需要面對(duì)越來(lái)越多的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。如果他們沒(méi)有從小培養(yǎng)起獨(dú)立思考和行動(dòng)的能力,那么他們將難以應(yīng)對(duì)未來(lái)的挑戰(zhàn)。家長(zhǎng)應(yīng)該給予孩子適當(dāng)?shù)淖杂桑屗麄冇袡C(jī)會(huì)鍛煉自己的獨(dú)立思考和行動(dòng)能力。

當(dāng)家長(zhǎng)過(guò)度控制孩子時(shí),即使孩子已經(jīng)長(zhǎng)大成人,他們也可能無(wú)法擺脫父母的掌控。這種現(xiàn)象可能導(dǎo)致孩子成為所謂的“媽寶男”,即成年后仍然過(guò)于依賴父母,缺乏獨(dú)立生活的能力。

媽寶男現(xiàn)象不僅會(huì)影響孩子的個(gè)人成長(zhǎng),還可能對(duì)他們的社交和職業(yè)發(fā)展造成負(fù)面影響。家長(zhǎng)應(yīng)該意識(shí)到過(guò)度控制孩子的危害,并努力培養(yǎng)孩子的獨(dú)立能力。

獨(dú)立能力對(duì)于一個(gè)人的成長(zhǎng)和發(fā)展具有重要意義。具備獨(dú)立思考和行動(dòng)能力的孩子,能夠更好地應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值。他們能夠自主解決問(wèn)題,做出明智的決策,并在生活中取得成功。

家長(zhǎng)應(yīng)該重視培養(yǎng)孩子的獨(dú)立能力,讓孩子在成長(zhǎng)過(guò)程中學(xué)會(huì)獨(dú)立思考和行動(dòng)。這有助于孩子建立自信心,培養(yǎng)責(zé)任感,并為未來(lái)的生活做好準(zhǔn)備。

為了培養(yǎng)孩子的獨(dú)立能力,家長(zhǎng)需要在控制與放手之間找到平衡。他們應(yīng)該給予孩子適當(dāng)?shù)淖杂桑尯⒆佑袡C(jī)會(huì)鍛煉自己的獨(dú)立思考和行動(dòng)能力。家長(zhǎng)也應(yīng)該在孩子需要幫助時(shí)給予支持。

為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),家長(zhǎng)需要與孩子建立良好的溝通機(jī)制,了解孩子的需求和想法。家長(zhǎng)還可以通過(guò)培養(yǎng)孩子的興趣愛(ài)好和參與度,讓孩子有更多機(jī)會(huì)鍛煉自己的能力和技能。

家長(zhǎng)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到過(guò)度控制孩子的危害,并努力培養(yǎng)孩子的獨(dú)立能力。通過(guò)平衡控制與放手,讓孩子在成長(zhǎng)過(guò)程中學(xué)會(huì)獨(dú)立思考和行動(dòng),為未來(lái)的生活做好準(zhǔn)備。