當(dāng)前位置:叛逆孩子學(xué)校>叛逆十二歲孩子的應(yīng)對(duì)之道:封閉式學(xué)校能否有效改變頂嘴現(xiàn)象?

孩子青春期叛逆行為:如何正確引導(dǎo)與教育

隨著孩子進(jìn)入青春期,身體和心理都在發(fā)生巨大變化,這一階段的叛逆行為往往讓許多家長(zhǎng)感到困惑。究其原因,主要有以下幾點(diǎn):

1. 家庭因素:有些家長(zhǎng)在與孩子的溝通中,未能充分尊重孩子的想法和感受,仍采用命令式語(yǔ)氣,不給孩子自主空間,導(dǎo)致孩子產(chǎn)生反感和叛逆心理。

2. 教育因素:家長(zhǎng)或老師的教育方式、方法不恰當(dāng),或在教育過(guò)程中的地點(diǎn)不適當(dāng),可能會(huì)傷害到孩子的自尊心,從而引發(fā)叛逆行為。

3. 社會(huì)因素:媒體的不當(dāng)引導(dǎo),如一些視頻和影視作品美化叛逆行為,都可能影響孩子的價(jià)值觀,導(dǎo)致他們產(chǎn)生叛逆心理。

一個(gè)和諧、尊重的家庭氛圍是孩子成長(zhǎng)的關(guān)鍵。家庭成員間必須互相尊重,父母要讓孩子感受到關(guān)心和平等。這樣,孩子從小就學(xué)會(huì)關(guān)心他人,懂得尊重父母。

1. 不要過(guò)度保護(hù)孩子,要讓孩子了解勞動(dòng)的辛苦和財(cái)富的來(lái)之不易。

2. 正視孩子的需求,并適當(dāng)放手。合理的需求應(yīng)滿足,不合理的要講明原因。

3. 讓孩子學(xué)會(huì)尊重為前提說(shuō)話,面對(duì)孩子的頂嘴行為要及時(shí)制止,并明確指出其行為的傷害性。

十三歲的孩子經(jīng)常與父母頂嘴,這是他們自我意識(shí)增強(qiáng)的表現(xiàn)。家長(zhǎng)應(yīng)理解并接納這一點(diǎn),通過(guò)有效的溝通技巧引導(dǎo)孩子。例如,采用開(kāi)放式對(duì)話,鼓勵(lì)孩子表達(dá)想法和感受。共同參與親子活動(dòng),增進(jìn)彼此了解和信任。如情況惡化,不妨尋求專業(yè)心理咨詢師的建議。

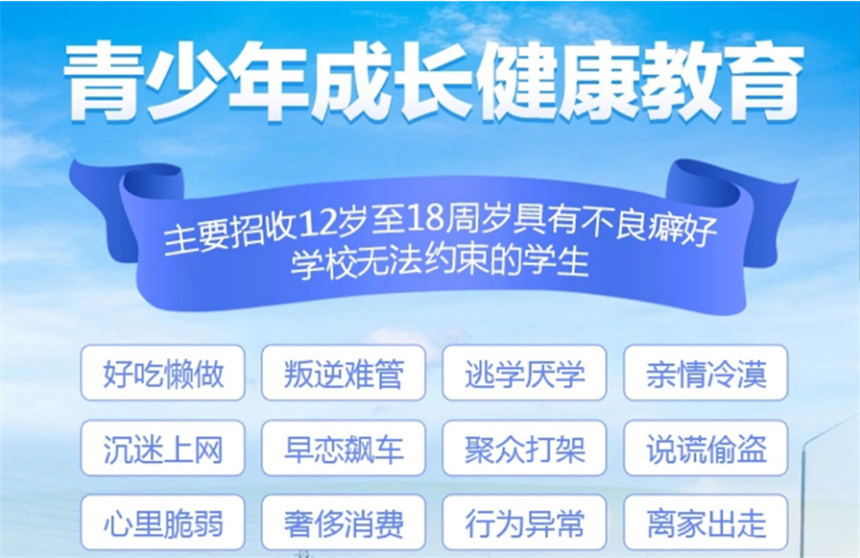

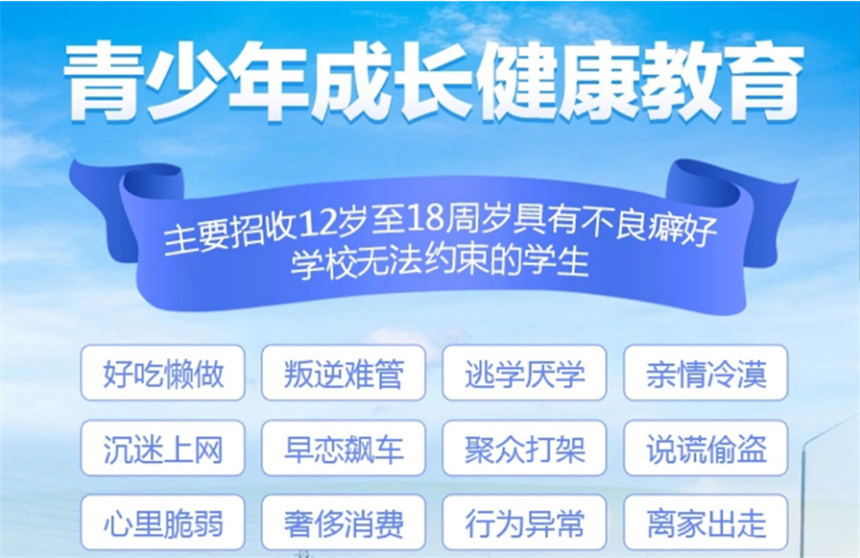

對(duì)于嚴(yán)重叛逆的孩子,像湖南的慧騰學(xué)校這樣的專業(yè)機(jī)構(gòu)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。那里有專業(yè)的教育團(tuán)隊(duì),能幫助解決孩子的叛逆問(wèn)題。家長(zhǎng)可以通過(guò)送孩子到這里,讓孩子接受專業(yè)的指導(dǎo)和教育,幫助他們度過(guò)青春期叛逆期。

面對(duì)孩子的青春期叛逆行為,家長(zhǎng)需要保持耐心和理解,同時(shí)采取正確的方法和策略進(jìn)行引導(dǎo)和教育。這樣才能幫助孩子順利度過(guò)這一關(guān)鍵階段,成長(zhǎng)為獨(dú)立、自信、有責(zé)任感的個(gè)體。

如同和我悉心呵護(hù)長(zhǎng)大的侄子俊杰一樣,面對(duì)他對(duì)母親的不敬行為,我心痛而憤怒。一次矛盾爆發(fā)后,我們暫時(shí)斷絕了聯(lián)系,但他依然銘記我的關(guān)愛(ài)和教導(dǎo)。對(duì)于叛逆期的孩子,我選擇給予他必要的懲罰和反省的機(jī)會(huì)。我相信,通過(guò)溝通和引導(dǎo),能夠讓他認(rèn)識(shí)到錯(cuò)誤并改正。

身為家長(zhǎng),我對(duì)孩子的管教如同退役老兵般的嚴(yán)肅。面對(duì)兒子的叛逆行為,我深感無(wú)奈。有時(shí)我會(huì)采取嚴(yán)厲的懲罰來(lái)糾正他的錯(cuò)誤行為,但同時(shí)也充滿關(guān)愛(ài)。兒子犯錯(cuò)時(shí),不論他的年紀(jì)和身高如何,他都需要為自己的行為負(fù)責(zé)。在管教孩子的我內(nèi)心充滿了矛盾和掙扎。

我的童年是在母親的嚴(yán)格管教下度過(guò)的,盡管有時(shí)會(huì)感到痛苦和困惑,但我理解母親的用心。如今,我面對(duì)家庭的矛盾時(shí),會(huì)回想起母親的教導(dǎo)方式。父親雖然在我成長(zhǎng)過(guò)程中處于母親的陰影下,但他的慈愛(ài)和尊重對(duì)我影響深遠(yuǎn)。

在家庭中,婆媳關(guān)系一直是一個(gè)敏感的話題。老婆以其善良和聰明的手段,經(jīng)常與婆婆發(fā)生沖突后取得勝利。她希望通過(guò)這種方式促使婆婆改變。這幾年,母親的態(tài)度有了明顯的改變,變得更加講理。這一切的變化或許暗示著家庭關(guān)系的逐漸和諧。

每個(gè)家庭都有難以言說(shuō)的經(jīng)歷。去年父親的離世讓我深感痛苦。盡管我在人前保持堅(jiān)強(qiáng),但獨(dú)自一人的時(shí)總會(huì)流淚。我明白母親對(duì)父親的離去也深感不舍和痛苦。現(xiàn)在,母親的態(tài)度也在發(fā)生改變,或許是因?yàn)榻?jīng)歷了生活的滄桑和兒媳的引導(dǎo)。家庭的變遷中,我們都在努力尋找著與親人相處的平衡點(diǎn)。

我時(shí)常思考自己的定位,大伯的話語(yǔ)時(shí)常在耳邊回蕩,如果生于其他家庭,或許我會(huì)過(guò)得更加安逸。然而在我所處的環(huán)境中,村里同齡人大多滿足于現(xiàn)狀,而我不能止步于此。我深知自己不能啃老,唯有通過(guò)努力和奮斗才能走出一條屬于自己的路。即便有時(shí)心生疲憊,想要一醉解千愁,但我知道自己不能放棄。

近日,我遭遇了一次親子間的沖突。兒子對(duì)我動(dòng)了手。這使我反思我們之間的親子關(guān)系。我明白這并非品質(zhì)問(wèn)題,也不是人格缺陷,而是激情反應(yīng)。我告訴自己,只要他有悔意就行。這種沖突的出現(xiàn)提醒我要重新審視我們的親子關(guān)系,是否出現(xiàn)了問(wèn)題并需要及時(shí)補(bǔ)救。如同追尾事故,除非家長(zhǎng)造成了孩子的道德缺失,否則大多數(shù)情況下都是家長(zhǎng)的過(guò)錯(cuò)。

我與兒子的沖突并非個(gè)案。當(dāng)我兒子剛上初中時(shí),他也曾經(jīng)歷過(guò)類似的叛逆期。因?yàn)楦赣H常不在家,他買了手機(jī)作為聯(lián)系的工具,卻成了他玩游戲的工具。我多次勸誡,卻引發(fā)了他的反感。他逃課、頂嘴,甚至對(duì)我產(chǎn)生怨恨。我嘗試了各種方法,包括請(qǐng)班主任和朋友幫忙,但效果不佳。后來(lái),我送他去了封閉學(xué)校,環(huán)境改變后他才逐漸轉(zhuǎn)變。我意識(shí)到,作為家長(zhǎng)需要溫和地與孩子溝通,給予他們分寸感。隨著他年齡的增長(zhǎng),我相信他會(huì)逐漸懂事、自律。

被孩子動(dòng)手打讓我思考背后的原因。我認(rèn)為這不僅僅是孩子不尊敬家長(zhǎng)的問(wèn)題,還涉及到他們處理情緒的方式。有時(shí)是不是我們對(duì)孩子逼得太急?青春期的孩子特別敏感,過(guò)度的嘮叨可能引發(fā)他們的反抗。我身邊有一個(gè)朋友,她的母親用打的方式教育孩子,結(jié)果孩子在青春期時(shí)產(chǎn)生了強(qiáng)烈的反抗心理。我認(rèn)為解決之道在于找到問(wèn)題的根源,與孩子溝通并消除隔閡。武力解決并非長(zhǎng)久之計(jì),我們需要和孩子建立共識(shí)并尋求和平解決的方式。

展望未來(lái),我深知親子關(guān)系的改善需要時(shí)間和努力。我不想再次引導(dǎo)的情況出現(xiàn),所以我尋求從根本上解決問(wèn)題。我明白隨著孩子的成長(zhǎng),他們的力量和能力都在增長(zhǎng)。我們必須以理解和溝通取代強(qiáng)硬和暴力。作為家長(zhǎng)的我必須時(shí)刻提醒自己保持冷靜和理智對(duì)待這一切挑戰(zhàn)。只有建立互相尊重和理解的基礎(chǔ)上我們才能共同迎接未來(lái)的挑戰(zhàn)和希望一起成長(zhǎng)進(jìn)步。

在我童年的記憶里,我始終是一個(gè)乖巧聽(tīng)話的孩子,誠(chéng)實(shí)守信,從不輕易欺騙他人或拿別人的東西。有一天,我打破了自己的原則,動(dòng)手打了同班同學(xué)。

事情的起因很簡(jiǎn)單:他們無(wú)論我如何忍讓,都會(huì)給我起外號(hào),并跟在我身后嘲笑我穿著的樸實(shí)。在那一刻,我憤怒了,第一次動(dòng)手打了他們。我為此付出了代價(jià),被他們的父母找上門來(lái)理論。而在我媽的處理方式中,我感到了無(wú)奈和不解。她不分青紅皂白地責(zé)罰我,而沒(méi)有給我辯解的機(jī)會(huì)。這就是我對(duì)家庭教育的初步認(rèn)識(shí)。

進(jìn)入初中后,離家較遠(yuǎn),我開(kāi)始獨(dú)自面對(duì)生活。農(nóng)村的孩子都是帶著煎餅咸菜上學(xué),一待就是一個(gè)星期。有一天,我媽突然來(lái)給我送飯菜,我很高興。在學(xué)校的路上,她餓了,我們就在那里就地吃飯。我想邀請(qǐng)她去宿舍,但她拒絕了。我們因此爭(zhēng)吵起來(lái)。事后我才知道,她是順路給我送飯,而我卻被誤解為嫌棄她樸實(shí)無(wú)華的形象。我試圖解釋,但她根本不聽(tīng),堅(jiān)持自己的觀點(diǎn)。這次的經(jīng)歷讓我對(duì)家庭關(guān)系有了更深的思考。

在成長(zhǎng)過(guò)程中,我逐漸意識(shí)到家庭教育的缺失和不平衡。我與父母之間的溝通和理解存在障礙。他們沒(méi)有給我足夠的表達(dá)意見(jiàn)和辯解的機(jī)會(huì)。他們過(guò)于強(qiáng)調(diào)傳統(tǒng)觀念和行為模式,而忽視了我個(gè)人的感受和想法。這種教育方式讓我覺(jué)得自己不被尊重和理解。為了改善這種情況,我開(kāi)始反思并嘗試與孩子平等相處的方式。我傾聽(tīng)他們的想法,尊重他們的意見(jiàn)和感受。當(dāng)孩子做錯(cuò)事時(shí),我會(huì)耐心分析并引導(dǎo)他們改正錯(cuò)誤。我相信這是建立良好親子關(guān)系的關(guān)鍵。

在一次路過(guò)北京時(shí),我目睹了一幕令人震驚的場(chǎng)景:一個(gè)外國(guó)父親在公共場(chǎng)所大聲指責(zé)哭泣的孩子,并動(dòng)手打了孩子。這一幕讓我深感震驚。相比之下,我認(rèn)為這位外國(guó)父親的反應(yīng)過(guò)于激烈和不理智。在教育孩子的過(guò)程中,我們應(yīng)該以理性和耐心為主,避免使用暴力手段。即使孩子犯了錯(cuò)誤,我們也應(yīng)該通過(guò)溝通和引導(dǎo)來(lái)幫助孩子改正錯(cuò)誤。這種教育方式不僅有助于改善親子關(guān)系,還能讓孩子更加自信和獨(dú)立。

回顧自己的成長(zhǎng)經(jīng)歷和對(duì)家庭教育的思考,我認(rèn)為家庭教育在孩子成長(zhǎng)中起著至關(guān)重要的作用。我們應(yīng)該尊重孩子的感受和需求,給予他們足夠的關(guān)愛(ài)和支持。我們也要學(xué)會(huì)傾聽(tīng)和理解孩子的想法和意見(jiàn)。只有在平等和尊重的基礎(chǔ)上建立的親子關(guān)系才能促進(jìn)孩子的健康成長(zhǎng)和發(fā)展。我們應(yīng)該努力改善家庭教育方式提高家庭教育質(zhì)量讓孩子在和諧溫馨的家庭環(huán)境中茁壯成長(zhǎng)。