當前位置:叛逆孩子學校>孩子叛逆期如何擇校?五大關鍵點助家長科學決策

14-18歲青少年叛逆本質是自我意識覺醒的成長過程,美國心理學協會研究顯示,85%的叛逆行為源于未被滿足的情感需求。家長需先評估:孩子是偶爾情緒波動還是持續行為異常?是否伴隨逃學、暴力等危險行為?單純因升學壓力或家庭溝通不暢導致的叛逆,通過改善教育方式比轉校更有效。

1. 軍事化管理學校:適合缺乏自律但身體素質好的學生,封閉式管理能快速建立規則意識,但可能壓抑創造力。

2. 藝術特色學校:通過繪畫、音樂等專業疏導情緒,適合敏感型孩子,需評估專業師資力量。

3. 國際學校:小班制、個性化教育模式能給予更多尊重,但需要家庭有較強經濟基礎。

4. 特殊教育學校:僅針對確診心理疾病或嚴重行為偏差學生,需專業機構評估后選擇。

1. 師生比:1:8以下的配比能保證個體關注度,教育部數據顯示師生比每降低1個單位,問題行為改善率提升23%。

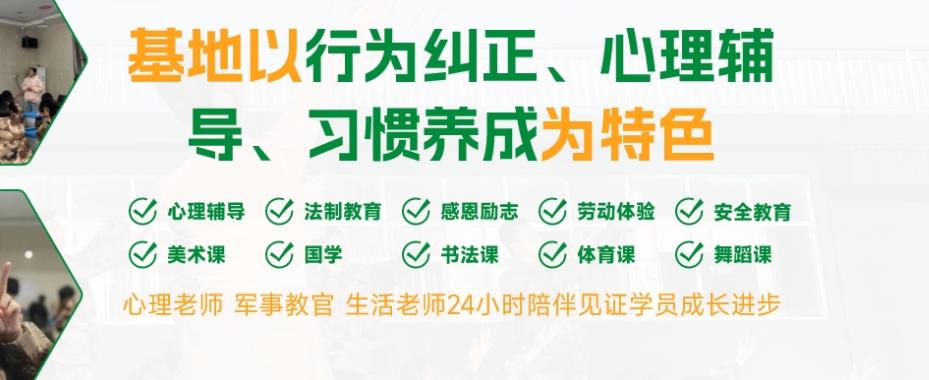

2. 心理輔導體系:合格學校應配備專職心理咨詢師,每周開展團體輔導課程,建立心理健康檔案。

3. 家校溝通機制:每月至少1次深度家訪,建立實時溝通平臺,北京某實驗學校通過"三方會談"制度使問題解決效率提升40%。

1. 3個月觀察期:保留原校學籍,避免沖動決策,上海教育研究院案例顯示32%的轉學生在適應期后回歸原校。

2. 漸進式過渡:先從短期夏令營體驗,再逐步延長在校時間,某國際學校采用"3+2"模式(3天住校+2天走讀)成功率提升58%。

3. 建立支持系統:組建包含班主任、心理老師、同齡伙伴的幫扶小組,定期進行適應性評估。

1. "嚴師出高徒"陷阱:過度嚴格可能引發更強逆反,青少年發展研究顯示適度自由空間能提升74%的配合度。

2. "名校迷信"誤區:某省重點中學數據顯示,轉學生第一年適應不良率達41%,適合比排名更重要。

3. "甩手掌柜"心理:轉校后家長參與度下降10%,問題復發率卻上升35%,教育永遠需要家校協同。

(數據來源:中國青少年研究中心2023年度報告/美國教育心理學雜志)